Conversación

NECESITAMOS UNA MINERÍA VIRTUOSA, SOSTENIBLE E INCLUSIVA

El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, afirma a Ingenieros del Cobre & Minería que en un contexto en que el cobre puede prontamente dejar de ser un commodity debido a exigencias relacionadas con su huella de carbono, es urgente generar una visión de Estado para una minería virtuosa, sustentable e inclusiva.

.

.

.

Recientemente el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, hizo noticia al ser parte de un selecto grupo de trabajo que elaboró un informe transversal acerca del futuro de la minería en el país. El documento Minería y Desarrollo Sostenible de Chile: Hacia una Visión Compartida, entregado recientemente a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y a la ministra de Minería, Aurora Williams, nace según sus autores porque “Chile requiere de una visión sobre su minería, que sea compartida por todos los actores interesados, para que promueva en forma más efectiva el desarrollo sostenible del país”.

Ricardo Lagos destaca el carácter colectivo de este informe. “En mi caso en particular me esforcé por mirar la historia económica de Chile. La historia económica de Chile es la historia de la minería en la que hemos logrado; a veces inteligentes, otras veces no muy inteligentes; aprovechar el recurso minero. En la minería del siglo XIX, desde 1832 con Chañarcillo vivimos de la plata, después hubo un periodo breve en que emergió el cobre y que fue rápidamente opacado por el salitre. Y con el salitre no encontramos nada mejor que ponerle un impuesto de 20% de la exportación para el Gobierno, y sobre esa base decidimos olvidarnos de los impuestos que venían de la Colonia, el sistema tributario chileno se acabó y nos dedicamos a vivir felices de la vida del 20% de las exportaciones de salitre. Esto hasta que los amigos alemanes descubrieron el salitre sintético. Después, para poner el broche de oro, con la depresión del año 30, el gobierno más bien de derecha del Presidente Alessandri en su segunda presidencia, hubo de crear la Corporación de Venta de Salitre y Yodo, una empresa estatal y ahí terminó el salitre. Por suerte ya había comenzado en 1906 la explotación de El Teniente, con ella venía entonces la Gran Minería del Cobre, y ahí estamos todavía”, relata.

El actual presidente de la Fundación Democracia y Desarrollo destaca que tras el salitre no quedó nada más que recuerdos pero asegura que “hemos aprendido la lección”, aunque falta una necesaria visión compartida que sea capaz de trascender ciclos económicos y periodos de Gobierno. En conversación exclusiva con Revista Ingenieros del Cobre & Minería, el destacado líder de opinión analiza la situación actual de la minería, sus desafíos y sus visiones para esta actividad y su rol en el desarrollo del país en el tiempo.

– ¿Qué lo motivó para participar en este grupo de trabajo y hacer este documento?

En el trasfondo es la historia, que a ratos como que se nos olvida en Chile, y también los hechos nuevos que ocurren, que son aún más graves, la judicialización de los procesos cuando usted quiere iniciar una actividad minera, los cambios que ha habido desde el punto de vista de que una actividad bien hecha tiene que ser una actividad minera sustentable, el tema de la minería verde que está ahí para quedarse y la sustentabilidad tiene que ver también con; algo que no está dicho con esta claridad en el documento; un cambio de paradigma para entender el funcionamiento de la economía. En el futuro se podrá decir: “usted ingresó por habitante U$20 dólares, perfecto, pero dígame señor, ¿Cuánto emite por persona en materia de gases de efecto invernadero?”. Ese va a ser el test del nivel de civilización de una sociedad, y entonces el cobre dejará de ser un commodity, habrá un precio muy alto para el que emite pocos gases de efecto invernadero, y un precio más bajo para los que emiten más, eso lo doy por escrito.

– ¿Qué rol debiese jugar al respecto el Estado?

Para el Estado no puede ser indiferente la tecnología que una empresa usa para producir. Al Estado de Chile no puede serle indiferente que la tecnología de generación eléctrica que se use sea más intensiva en gases de efecto invernadero. Ese tema no está en la discusión hoy día, pero está a la vuelta de la esquina… a la vuelta de la esquina. Una explotación minera sustentable no es para ser verde y no es para estar a la moda, y tampoco lo digo para adelantarme, porque el futuro es hoy, esta es la visión de hoy.

Tenemos una visión compartida sobre la importancia del cobre, pero queremos que la explotación del cobre y de otros minerales en Chile sea una explotación virtuosa, porque esa es nuestra riqueza; sustentable, porque no es cuestión de sacar más cobre y venderlo; y que sea parte de una explotación minera inclusiva, es decir, que haya una creación de valor en la explotación del mineral que se comparta de una manera adecuada con las comunidades donde ese recurso está enclavado.

– ¿Está de acuerdo con la afirmación de que somos más bien un país con minería, pero no somos un país con conciencia minera?

No, el problema es otro, no es que no tenemos conciencia. Lo que ocurre es que la población ocupada en la actividad minera es más bien pequeña en comparación al aporte que hay. Pero hoy día por cada trabajador en minería hay una inversión de cuánto, 1 ó 2 millones de dólares. ¿Qué actividad en la economía chilena por cada trabajador invierte US$2 millones? -Ninguna.

– ¿Estamos muy lejos de los países que exportan servicios asociados a la minería y no solamente commodities?

Durante la elaboración del documento revisamos el tema de los encadenamientos, porque aquí se dice que exportamos commodities, pero respecto de los encadenamientos hacia atrás, resulta que prácticamente todos los estudios de ingeniería para las actividades mineras en América Latina se hacen acá en Chile, ese es un tremendo capital que hay en el país. Uno de los participantes del grupo de trabajo tiene su empresa proveedora de la minería en Antofagasta y el 70% de lo que produce lo exporta. Ciertamente podemos hacer más, pero ya no estamos sólo exportando commodities.

– ¿Cómo logramos avanzar para acercarnos a lo que están haciendo países como Canadá, Suecia, Noruega o Australia que exportan tecnología y conocimiento para la minería?

Ellos han definido una estrategia para su industria minera, han establecido principios orientadores y están todos de acuerdo con estos, entonces yo digo ¿podemos nosotros hacer algo parecido?, alguien una vez me dijo: sí, pero para eso tienes que ser escandinavo. Yo creo que cuando hicimos este trabajo buscamos puntos de acuerdo para generar una visión compartida y podemos tener discrepancias, pero cuando los principios en los que concordamos los queramos implementar, y en buena hora, porque para eso hay un proceso democrático.

– ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido este documento?

Cuando terminamos el documento se lo llevamos a la Presidenta de la República, le pareció muy interesante y les ha dado instrucciones a los ministros para seguir avanzando. Tuvimos reunión con la ministra de Minería, con el vicepresidente de Corfo, que señaló que él tenía vivo interés en el tema del cluster minero. Tuvimos acá en la Fundación una reunión a la que asistieron más de 30 de las personas que más saben de minería en Chile que están en los distintos think tank de las más diversas instituciones, también aquellas ligadas a diferentes sectores políticos. Lo que se intenta es hacer un gran debate, que este documento sea el punto de partida y de esa manera se da un insumo muy importante para que el Gobierno pueda invitar a todos y decir “bueno, ahora tenemos material suficiente como para definir un documento como el que tienen los escandinavos, digamos que sí somos capaces de hacerlo”, a eso me refiero. Tiene que haber una política de largo plazo que nos ordene, no puede ser que cada cuatro años vayamos a estar discutiendo qué es lo que hacemos con la minería, podemos tener discusiones en la coyuntura, pero en el cómo capitalizamos y qué es lo que hacemos, eso me parece muy importante.

– Y, a su juicio ¿Cómo podemos capitalizar esta riqueza para que los recursos naturales sean finalmente una oportunidad de desarrollo de largo plazo y no nos vuelva a ocurrir lo que pasó con el salitre?

Creo que respecto a la minería hay que tener ideas claras, primero hay un potencial de reservas y un desarrollo de la minería claro y de clase mundial, pero por favor no me gustaría que los recursos de la minería fueran a financiar gastos corrientes, porque cuando se acaben los recursos de la minería ¿cómo financiamos el gasto de corriente? Me gustaría, y eso fue lo que intentamos cuando aplicamos el royalty, que el royalty se destine a la creación de ciencia, tecnología e innovación, de manera que cuando se acabe la minería tengamos los productos, tengamos las patentes, tengamos productos de innovación. El cobre que producimos hoy tiene que generar actividades que vayan en beneficio de nuestros nietos y bisnietos, es decir debemos ser capaces de proyectarnos en el tiempo, como lo han hecho los amigos escandinavos, que ya prácticamente no producen cobre pero nos venden toda la maquinaria.

– Parece ser que esta carencia de visiones compartidas y de largo plazo en Chile es un mal extendido en el país…

Claro, porque a ratos la ideología es más fuerte, no es elegante estar hoy día hablando de picking the winners, verdad, eligiendo quiénes son las industrias del futuro, eso no es lo que diría la teoría convencional, pero lo malo es que las teorías son también modas. Por ejemplo, hablar de política de industrialización es fea palabra, pero lo que yo sé es que lo que ha hecho Corea, que todo el mundo mira lo que ha hecho Corea, no es más que eso. Pero en fin, no quiero entrar en ese debate, lo que quiero decir es que creo muy importante tener lineamientos orientadores claros acerca de hacia dónde queremos llevar al país en un mediano y largo plazo, Chile lo hemos construido así.

El Presidente Manuel Montt, decidió que tenía que haber un ferrocarril que fuera hacia el sur y cuando terminó su periodo, diez años más tarde, el ferrocarril llegaba hasta San Bernardo. Y después cambió el Gobierno y el proyecto del ferrocarril seguía para el sur. Hubo una guerra con España, luego la guerra con Perú y Bolivia, pero aún con esos eventos de por medio el ferrocarril seguía para el sur, y así se llegó a Collipulli. Se tuvo que hacer un gran viaducto, llegamos a Temuco durante el Gobierno del Presidente Balmaceda y después terminamos en Puerto Montt en 1915, con guerra civil de por medio y con Balmaceda muerto. Pero lo que quiero decir con esto es que con todo lo que pasó entre 1855 y 1915, el ferrocarril se construyó porque había una política de Estado.

– En el documento se menciona a Codelco ¿Cuál es su opinión del rol de esta empresa en esta visión de país para la minería y el desarrollo del país?

Hay un párrafo en particular sobre Codelco, y no se trata de que en un documento así vayamos a pronunciarnos sobre los temas de la coyuntura que tiene hoy día Codelco, pero sí corresponde decir cómo esta empresa tiene que seguir cumpliendo el rol de un importante proveedor de lo que son las actividades mineras en el país y de lo que son los recursos fiscales. También digámoslo francamente, la minería tiene un importante rol desde el punto de vista de los recursos fiscales en Chile, tanto desde Codelco por la contribución que hace, como desde la minería privada.

– Recientemente trascendió que el Gobierno promovería una fórmula de capitalización parcial de Codelco hasta 2018, ¿Cuál es su visión al respecto?

Me parece que es indispensable que una empresa del tamaño y rol estratégico que tiene Codelco para Chile pueda tener un planteamiento de capitalización de más largo plazo que el año 2018. En el mundo moderno las inversiones se programan con mucha anticipación y concretarlas tiene un largo desarrollo, por lo tanto creo que es indispensable que se pueda ir más allá de lo que dura un mandato presidencial y me habría gustado, y creo que todavía es posible, tomar decisiones en el sentido de apuntar más allá. El hecho de que la asignación de recursos vaya a estar determinada fundamentalmente por los ciclos económicos propios del Gobierno de turno hace muy difícil un manejo del largo plazo y por ello creo que en este caso sería necesario mirar más allá del año 2018.

– ¿Está respondiendo adecuadamente el gobierno corporativo de Codelco a las exigencias que la empresa tiene actualmente?

En la práctica es muy difícil un gobierno corporativo cuando hay un solo dueño, y ese dueño a veces le pide recursos a Codelco si tiene necesidades urgentes de caja.

– ¿Cuál es su visión acerca del rol de las regiones mineras para lograr mayor participación de los beneficios que reporta la minería?

Hay dos elementos acá, uno el tema más allá de la descentralización y la no descentralización del país, y cómo usted genera elementos más adecuados para una política más descentralizada, no obstante que Chile es una república unitaria. Ahora, dicho esto, es evidente que tiene que haber también una capacidad en la región donde están enclavados los recursos de compartir el valor de lo que se está creando, esa fue la idea, por ejemplo, de poner centros de innovación. Todo esto es algo que se tiene que compatibilizar, entendiendo que probablemente las regiones mineras van a tener un desarrollo mayor, se tiene que buscar el equilibrio entre las distintas regiones, no puede ser que una región que no tiene minería tenga desniveles demasiados grandes. No estaríamos de acuerdo en Chile con tan poca solidaridad.

– ¿Está el país hoy en condiciones de ponerse de acuerdo en temas de futuro y retomar esta tendencia histórica de contar con visiones de Estado más allá de los ciclos políticos y económicos?

Este esfuerzo de definir y concordar con todos los chilenos una política en materia minera, una política en materia energética, una política en infraestructura, se ha vuelto complejo.

El concepto de política de Estado no existe ya. Cómo voy a suponer yo que estando listo para licitar Vespucio el que llegue diga tengo una idea mejor lo vamos hacer una autopista por arriba como la que está entre Puente Alto y Grecia, porque es más barata. ¿Va a poder pasar una autopista de Vespucio por arriba de los jardines que hay en Vitacura? -La ciudadanía le va a decir que no, entonces el túnel minero tiene que hacerlo.

El Transantiago… la base del Transantiago es el Metro, lo menos que usted puede hacer es de 10 a 15 kilómetros de Metro por año, que cuestan entre 1.000 y US$1.200 millones, entonces usted en 20 años va a tener resuelto el transporte de Santiago a través del Metro, porque el sistema de los buses y los corredores, eso es mientras tanto. Pero que no me diga el Ministro de Hacienda: ‘Perdóneme, pero un kilómetro de Metro vale US$50 millones y un kilómetro de vía segregada vale 1 millón y medio’. Bueno claro, yo entiendo, pero esa no es la respuesta que una ciudad espera.

Le digo otra cosa, ¿Sabe cuál era el PIB de Chile en el año 90? -En pesos de hoy más o menos debe haber sido unos 60 o US$70 mil millones. ¿Sabe cuánto es hoy el presupuesto de Chile? – US$60 mil millones. O sea hoy el presupuesto de Chile es el equivalente al PIB de Chile de hace 25 años atrás. Entonces me tinca que lo que hoy día se puede hacer, es mucho más que de lo que se podía hacer hace 25 años. En ese sentido es indispensable una política de Estado que tome en consideración que desde el Gobierno se tiene mayores grados de libertad, porque el país está creciendo.

Fuente/fdd/ www.chiledesarrollosustentable.cl

Conversación

EL CALENTAMIENTO GLOBAL BATE TODOS LOS RÉCORDS EN 2024 Y SUS EFECTOS SERÁN IRREVERSIBLES DURANTE SIGLOS

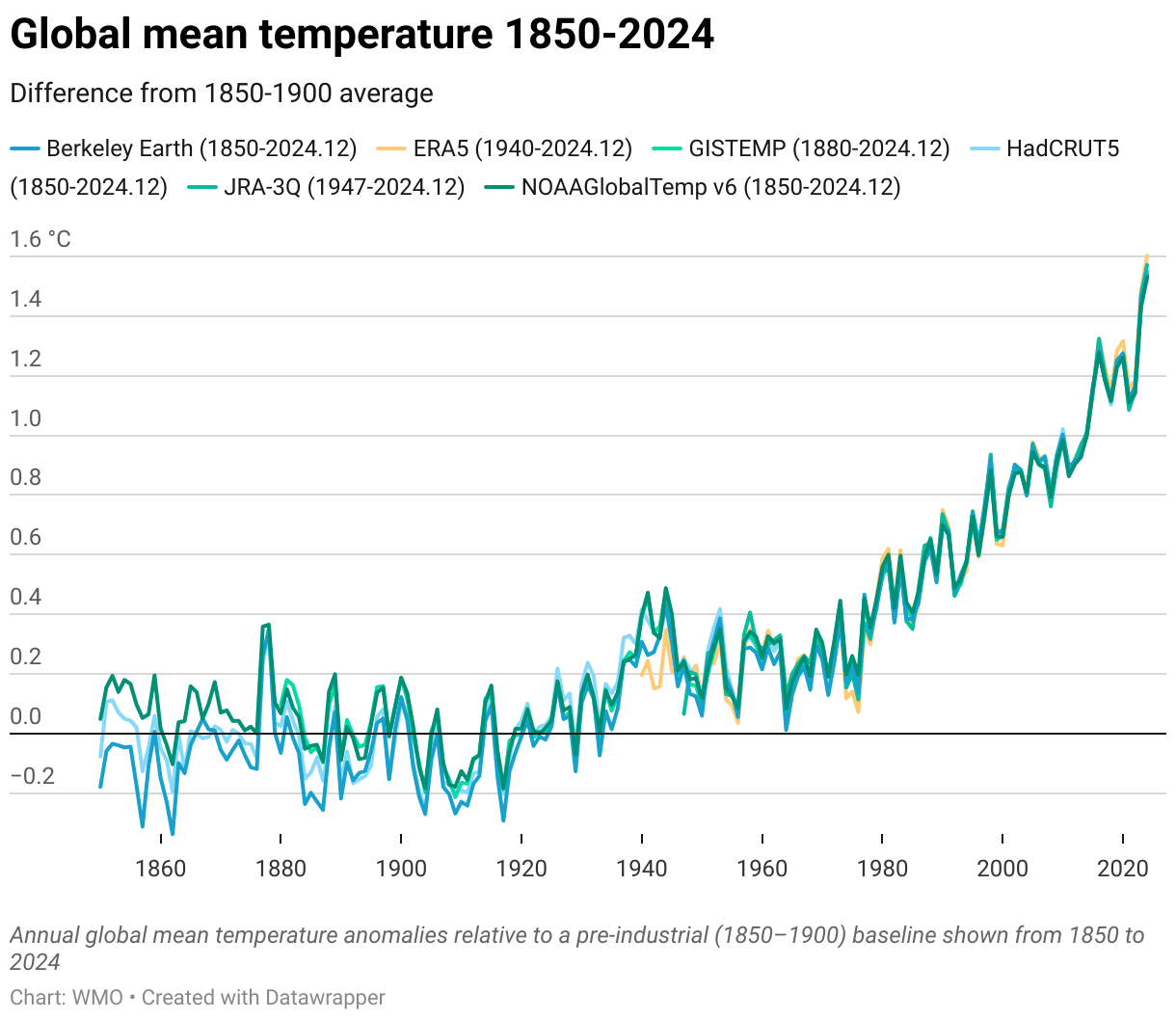

El pasado año fue más cálido desde que existen registros. Por primera vez, la temperatura media global superó los 1,5 °C respecto a la era preindustrial, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, que documenta la espiral de consecuencias de los eventos meteorológicos y climáticos.

Los signos inequívocos del cambio climático antropógeno batieron todos los récords en 2024, y algunas de sus consecuencias serán irreversibles durante siglos o incluso milenios, advierte un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En la publicación también se ponen de relieve las desmedidas perturbaciones económicas y sociales fruto de las condiciones meteorológicas extremas.

El documento confirma que 2024 fue, probablemente, el primer año natural en superar en más de 1,5 °C el valor de referencia de la era preindustrial, dado que la temperatura media mundial cerca la superficie estuvo 1,55 ± 0,13 °C por encima de la media del período 1850-1900. Se trata del año más cálido desde que empezaron a registrarse los valores de temperatura hace 175 años.

La temperatura media mundial en 2024 estuvo 1,55 °C por encima del promedio de 1850-1900. «Las señales de socorro de nuestro planeta se multiplican, pero en este informe se demuestra que aún es posible limitar el aumento de la temperatura mundial a largo plazo a 1,5 grados Celsius», advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.

El informe señala que la concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) ha alcanzado los niveles más altos en 800.000 años y que los últimos diez años han sido los más cálidos registrados. Además, la pérdida de masa glaciar de los últimos tres años es la mayor desde que existen mediciones.

«Sobrepasar en un año concreto el umbral de calentamiento de 1,5 °C no supone que sea imposible alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, pero es una llamada de atención sobre los crecientes riesgos para nuestras vidas, economías y el planeta», indicó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

El 90 % del exceso de calor del planeta se acumula en los océanos, y 2024 marcó el nivel más alto de contenido calorífico oceánico en 65 años de mediciones. En los últimos ocho años, este indicador ha batido récords consecutivos. A su vez, la velocidad de aumento del nivel del mar se ha duplicado desde que se iniciaron las mediciones por satélite.

Fenómenos extremos y sus efectos

Los fenómenos meteorológicos extremos registrados en 2024 provocaron el mayor número anual de desplazados desde 2008. Además de la destrucción de viviendas e infraestructuras, estos eventos agravaron crisis alimentarias en 18 países, debido a la combinación de sequías, conflictos y el alza de los precios de los alimentos. Entre los desastres más graves del año se encuentran el tifón Yagi en el sudeste asiático, los huracanes Helene y Milton en EE UU, y el ciclón Chido en el océano Índico, que causaron cientos de víctimas y pérdidas económicas millonarias.

El informe pide inversiones en sistemas de alerta temprana y energías renovables para mitigar el impacto del cambio climático

El informe de la OMM subraya la necesidad de inversiones en sistemas de alerta temprana y energías renovables para mitigar el impacto del cambio climático. La publicación, que forma parte de una serie de informes científicos de la OMM cuyo objetivo es fundamentar los procesos decisorios, se ha presentado en la semana del Día Meteorológico Mundial (23 de marzo), el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y el Día Mundial de los Glaciares (21 de marzo).

Fuente/SINC Derechos: Creative Commons. Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

¿’QUO VADIS’, ODS?

Cuando se cumplen dos tercios del tiempo previsto para lograr los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 de la ONU, se avecinan momentos de incertidumbre.

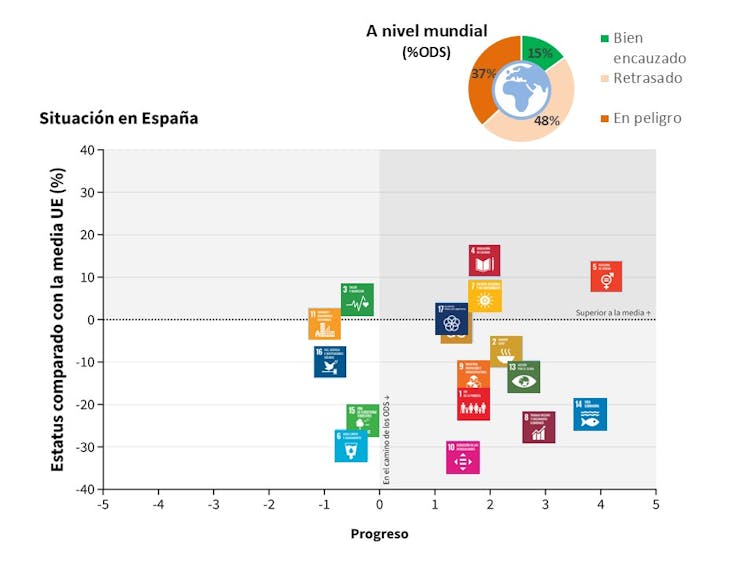

A día de hoy, aún queda un alto porcentaje de metas por alcanzar, mientras que sólo un pequeño número de objetivos están bien encaminados. Concretamente, según un reciente informe de la organización que analiza más de un centenar de objetivos, sólo un 15 % están bien encauzados, un 48 % se encuentran moderadamente retrasados y un 37 % están estancados o en serio peligro de no conseguirse.

En este contexto, es fundamental destacar que, desde una perspectiva científica, un análisis exhaustivo de la sostenibilidad de procesos, productos y servicios genera beneficios económicos, ambientales y sociales. Esto se debe a que repensar y rediseñar implica detenerse a reflexionar, evitando la aplicación automática de mecanismos sin un análisis crítico.

Visión global

La Unión Europea (UE) ha desarrollado una página web dinámica que permite conocer la situación de cada país en relación con los ODS. A tal efecto define dos indicadores:

- Estatus de país: representa la agregación de todos los indicadores del objetivo específico en comparación con la media de la UE.

- Puntuación de progreso: se basa en las tasas medias de crecimiento anual de todos los indicadores evaluados dentro de un objetivo específico durante los últimos cinco años.

Estado del cumplimiento de los ODS a nivel mundial (ONU, 2023) y en España. Comisión Europea, CC BY-SA

Cambio climático

Una de las principales preocupaciones de la sociedad es el calentamiento global, un desafío abordado de manera transversal en distintos ODS (ODS7, ODS9, ODS11, ODS12, ODS13).

Tres factores son clave en la emisión de gases de efecto invernadero causantes del aumento de la temperatura global: la generación y el consumo de energía, la producción y el consumo de alimentos y la movilidad de personas y bienes de consumo.

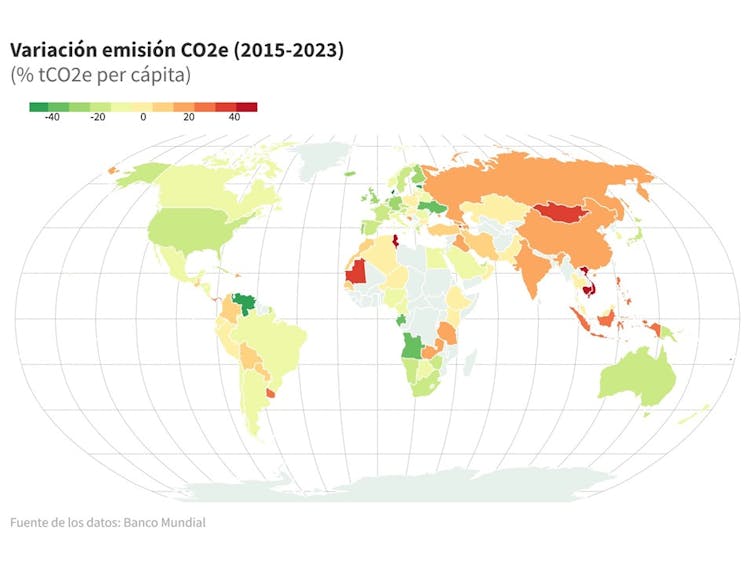

A nivel mundial, las emisiones de CO₂ equivalente (en toneladas per cápita) se han mantenido constantes en un valor de 4,7 tCO₂e (toneladas de dióxido de carbono equivalente) durante el período 2015-2023. Sin embargo, la evolución varía significativamente entre países. En España, por ejemplo, las emisiones se redujeron en un 20 %, pasando de 5,92 a 4,94 tCO₂e, aunque aún superan la media global.

Variación de emisión de tCO₂e per cápita para el período 2015-2023. Banco Mundial, CC BY-SA

El binomio energía-desarrollo económico ha sido ampliamente evaluado, pero la clave radica en lograr un desempeño energético óptimo. Esto implica actuar tanto en la generación de energía, promoviendo fuentes menos contaminantes, como en su uso eficiente, minimizando pérdidas y sobreconsumos innecesarios.

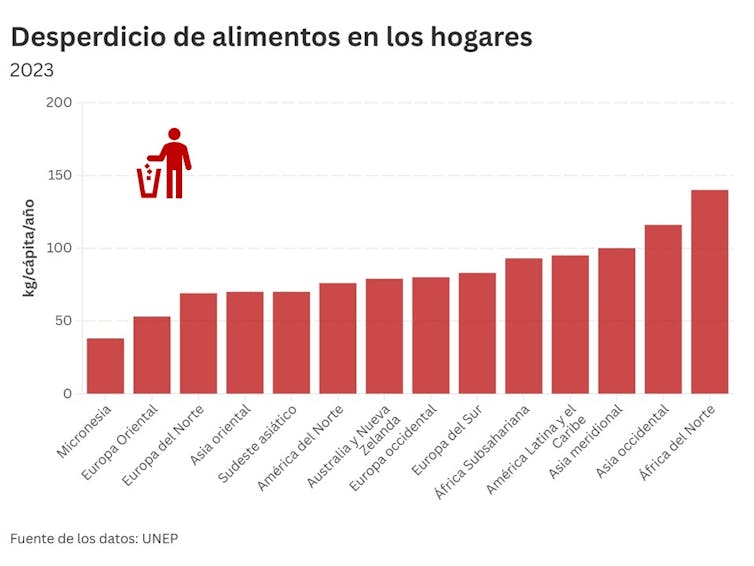

Por otro lado, el crecimiento de la población mundial representa un desafío para la seguridad alimentaria. Si bien la descarbonización de la producción de alimentos es un objetivo en constante desarrollo, debe ir acompañada de una gestión responsable por parte de todos los actores de la cadena de valor, con el fin de reducir el desperdicio alimentario.

Despilfarro alimentario doméstico por zonas geográficas. UNEP, 2024, CC BY-SA

No sobrepasar los umbrales de 1,5 ºC y 2 ºC de calentamiento por encima del promedio de la era preindustrial (1850-1900) son hitos definidos para minimizar los impactos del cambio climático. Que se hayan cruzado temporalmente (por ejemplo, en enero de 2025) esas marcas no significa necesariamente que se hayan incumplido los objetivos, pero sí indica que estamos peligrosamente cerca de ese punto.

Gestión del agua

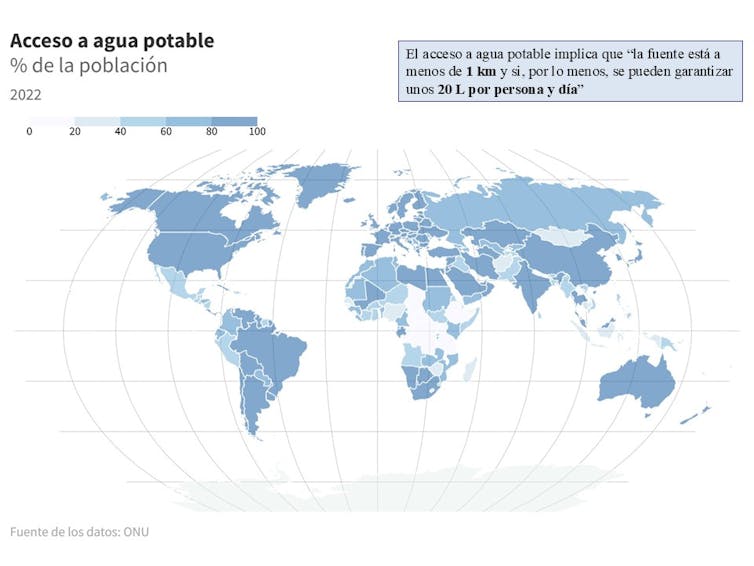

El agua es un recurso esencial para la vida tal como la conocemos hoy en día. De ahí que uno de los ODS (ODS6) sea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. En muchos países, su acceso es una cuestión de supervivencia: 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable en el mundo y 2 200 millones no disponen de un servicio de gestión segura de agua potable.

Entre 2015 y 2022, el porcentaje de la población con acceso a agua potable segura aumentó aproximadamente un 5 %, alcanzando el 73 % a nivel mundial, una cifra aún lejos de la cobertura universal. La desigualdad entre norte-sur es evidente, siendo el África subsahariana una de las regiones más afectadas y con mayor necesidad de apoyo.

Salud global

Una nutrición adecuada está estrechamente vinculada a un mejor estado de salud general. Sin embargo, el número de personas que padecen hambre e inseguridad alimentaria ha aumentado de forma constante.

En 2022, aproximadamente el 9,2 % de la población mundial, es decir, alrededor de 735 millones de personas, sufría hambre crónica. La pandemia de covid-19 tuvo un impacto claramente negativo en el cumplimiento de las metas de salud global establecidas en 2015 (ODS1, ODS2).

A pesar de ello, se han logrado avances significativos en algunos ámbitos:

- La mayoría de los países, con excepción del África subsahariana, han alcanzado el umbral fijado para la mortalidad infantil en menores de 5 años.

- El tratamiento eficaz del VIH ha reducido en un 52 % las muertes relacionadas con el sida a nivel mundial desde 2010.

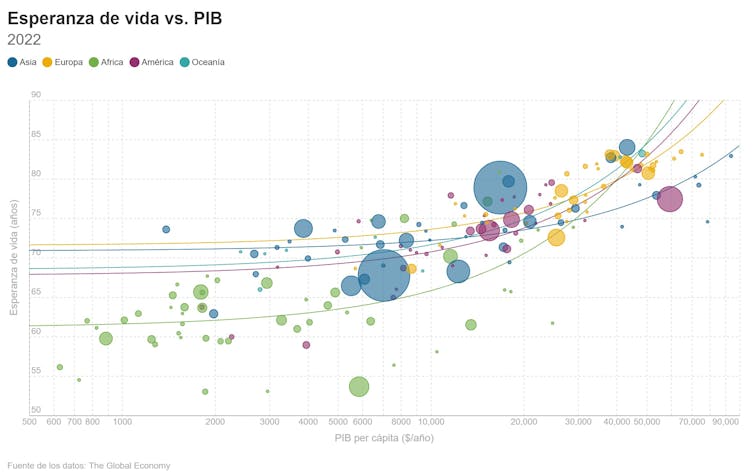

Por el contrario, los avances en la reducción de la mortalidad materna y la ampliación de la cobertura sanitaria universal siguen estando lejos de los objetivos deseados. Estos indicadores están estrechamente relacionados con el PIB de cada país y tienen un impacto directo en la esperanza de vida.

Esperanza de vida versus PIB per cápita. El tamaño de la burbuja representa la población y el color el continente. The Global Economy, CC BY-SA

Igualdad

La educación y la igualdad (recogidas en los ODS4, ODS5, ODS8, ODS10) están estrechamente relacionadas y contribuyen a mejoras en todos los ámbitos de la sostenibilidad. A nivel global, sólo uno de cada seis países alcanzará la meta de finalización de la enseñanza secundaria para 2030, y aproximadamente 300 millones de estudiantes carecerán de competencias básicas en aritmética y alfabetización.

El desempleo femenino es un indicador clave de igualdad y está directamente vinculado a la tasa de pobreza entre las mujeres. Un alto nivel de desempleo femenino puede incluso aumentar el riesgo de pobreza infantil.

Según un estudio que publicamos varios investigadores en 2021, una tasa inferior al 14 % se considera un punto de partida adecuado para la sostenibilidad. Sin embargo, la situación actual dista mucho de este objetivo, ya que las mujeres jóvenes tienen más del doble de probabilidades de estar desempleadas (32,1 %) en comparación con los hombres jóvenes.

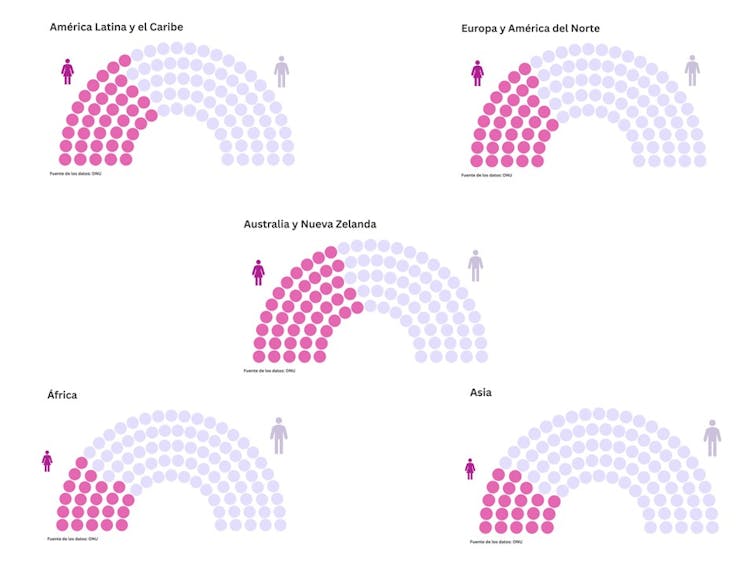

Además del acceso al empleo, la igualdad también implica alcanzar puestos de toma de decisiones, como la representación en los parlamentos nacionales. A principios de 2023, la proporción mundial de mujeres en los parlamentos nacionales alcanzó el 26,5 %, lo que representa una leve mejora de un 4,2 % desde 2015.

Presencia porcentual de mujeres en los parlamentos nacionales según el área geográfica a comienzos de 2023. CC BY-SA

Biodiversidad

La biodiversidad del planeta (ODS14, ODS15) se encuentra seriamente amenazada. El aumento de la eutrofización, la acidificación, el calentamiento de los océanos y la contaminación por plásticos deterioran su salud, que debe reconducirse con una gobernanza basada en la equidad.

En tierra, la creciente tendencia a la pérdida de bosques, la degradación de los suelos y la extinción de especies suponen una grave amenaza para el planeta. Por ejemplo, la cobertura forestal mundial disminuye paulatinamente; en el año 2000 el planeta poseía un 31,9 % (4 200 millones de hectáreas) y al final del 2020 se había reducido al 31,2 % (4 100 millones de hectáreas).

El riesgo de extinción de especies de mamíferos, aves, anfibios, corales y cícadas aumentó aproximadamente un 5 % para el período 2013-2023.

Democracia y digitalización

Los ODS16 y 17 aluden a promover la paz y el acceso universal a la justicia y al establecimiento de alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El índice del Estado de derecho (-2,5 débil; 2,5 fuerte) evalúa diversos factores como, por ejemplo, la ausencia de corrupción, la justicia civil y penal y los límites al poder gubernamental. Desde 2018 sigue una línea descendente, con un valor medio mundial en 2023 de -0,04 puntos (el valor más alto corresponde a Finlandia, 1,97; y el menor para Somalia, -2,21).

No cabe duda de que las tecnologías digitales permiten una mejor conectividad, lo que fomenta, en líneas generales, sin desechar los problemas derivados de las noticias falsas, los procesos democráticos. El uso de internet alcanza a dos tercios de la población mundial, pero persisten diferencias entre géneros y conectividad. Se calcula que aproximadamente 5 300 millones de personas –el 67 % de la población mundial– utilizaron internet en 2023 frente al 40 % de cobertura en 2015.

En conclusión, el avance hacia el cumplimiento de los ODS ha perdido el impulso inicial. Tras una etapa prometedora, los logros alcanzados se han estancado, con sólo un 15 % de las metas progresando de manera satisfactoria.

Aunque desde un punto de vista técnico las metas planteadas son alcanzables y factibles, el verdadero desafío radica en fomentar una mayor conciencia social sobre la importancia de proteger nuestro planeta. Su consecución implica además un componente fundamental de voluntad política. Sólo a través de un cambio profundo en la mentalidad colectiva podremos garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Fuente/The Conversation / (La versión original de este artículo ha sido publicada en la revista Telos, de Fundación Telefónica.)

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

El Mes de las Empresas B: INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD PARA UN FUTURO MEJOR

En un mundo donde los desafíos ambientales, sociales y económicos son cada vez más urgentes, el Mes de las Empresas B se ha convertido en una celebración global que destaca el papel crucial de las empresas comprometidas con el triple impacto: beneficio económico, bienestar social y cuidado del medio ambiente.

Este movimiento, liderado por Sistema B, busca visibilizar y promover el modelo de las Empresas B, aquellas que han certificado su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. A lo largo de este artículo, exploraremos el origen de este mes, su importancia, hitos relevantes, proyecciones y los beneficios que aporta al medio ambiente, al desarrollo sostenible y al planeta.

¿Por qué existe el Mes de las Empresas B?

El Mes de las Empresas B nace como una iniciativa para concientizar a la sociedad, los gobiernos y el sector privado sobre la necesidad de un nuevo paradigma empresarial. Tradicionalmente, las empresas han operado bajo un modelo que prioriza el beneficio económico por encima de todo. Sin embargo, este enfoque ha contribuido a problemas como la desigualdad social, la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales.

Las Empresas B surgen como una respuesta a esta crisis. Estas empresas no solo buscan ser rentables, sino también generar un impacto positivo en la sociedad y el planeta. El Mes de las Empresas B, celebrado anualmente, tiene como objetivo difundir este modelo y demostrar que es posible combinar el éxito financiero con la responsabilidad ambiental y social.

Importancia y Relevancia del Mes de las Empresas B

Este mes es relevante por varias razones:

- Visibilización del modelo B: A través de eventos, campañas y actividades, se da a conocer el concepto de las Empresas B y su impacto positivo. Esto inspira a otras empresas a adoptar prácticas más sostenibles.

- Concientización: El mes sirve como un recordatorio de la urgencia de actuar frente a problemas globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad.

- Fomento de la colaboración: Durante este período, se promueve la creación de alianzas entre empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para impulsar soluciones colectivas.

- Reconocimiento: Se destacan las historias de éxito de empresas que han logrado un impacto significativo, sirviendo como ejemplos a seguir.

Hitos Importantes del Movimiento B

El movimiento de las Empresas B ha alcanzado hitos significativos que han marcado su trayectoria:

- Creación de la Certificación B: En 2006, se lanzó la certificación B Corp, que evalúa el desempeño social y ambiental de las empresas. Hoy, más de 5,000 empresas en 80 países han obtenido esta certificación.

- Expansión global: El movimiento ha crecido rápidamente, con presencia en América Latina, Europa, Asia y África. En países como Chile, Argentina y Colombia, las Empresas B han ganado un reconocimiento notable.

- Legislación de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC): Varios países han adoptado marcos legales que reconocen a las empresas con propósito, permitiéndoles operar bajo un modelo de triple impacto.

- Campañas de impacto: Iniciativas como «B the Change» y «B Climate Collective» han movilizado a miles de empresas para abordar desafíos específicos, como la reducción de emisiones de carbono.

Sostenibilidad de las Empresas B

La sostenibilidad es el corazón del modelo B. Estas empresas se comprometen a:

- Reducir su huella ambiental: Implementan prácticas como el uso de energías renovables, la reducción de residuos y la conservación de recursos.

- Promover la equidad social: Garantizan condiciones laborales justas, fomentan la diversidad y apoyan a comunidades vulnerables.

- Generar impacto económico inclusivo: Crean empleos de calidad y contribuyen al desarrollo local.

Además, las Empresas B miden y reportan su impacto de manera transparente, lo que les permite mejorar continuamente sus prácticas.

Proyecciones del Movimiento B

El futuro del movimiento B es prometedor. Algunas proyecciones incluyen:

- Crecimiento exponencial: Se espera que el número de Empresas B siga aumentando, especialmente en regiones en desarrollo.

- Influencia en políticas públicas: Las Empresas B están impulsando cambios legislativos que favorecen la economía sostenible.

- Innovación tecnológica: Muchas Empresas B están liderando el desarrollo de tecnologías limpias y soluciones innovadoras para problemas ambientales.

- Educación y formación: El movimiento está creando programas educativos para formar a futuros líderes en sostenibilidad.

Beneficios para el Medio Ambiente, el Desarrollo Sostenible y el Planeta

Las Empresas B ofrecen múltiples beneficios:

- Protección del medio ambiente: Al adoptar prácticas sostenibles, reducen su impacto ecológico y contribuyen a la conservación de los ecosistemas.

- Desarrollo sostenible: Promueven un crecimiento económico que no compromete los recursos de las futuras generaciones.

- Resiliencia climática: Muchas Empresas B están a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, implementando estrategias de mitigación y adaptación.

- Conciencia global: El movimiento B inspira a individuos y organizaciones a adoptar un estilo de vida más sostenible.

Conclusión

El Mes de las Empresas B es una oportunidad para reflexionar sobre el poder transformador de las empresas que priorizan el bien común. Este movimiento no solo está cambiando la forma en que hacemos negocios, sino también cómo entendemos el éxito. Al apoyar a las Empresas B, estamos construyendo un futuro más justo, sostenible y próspero para todos. El planeta nos necesita, y el modelo B demuestra que es posible responder a este llamado con innovación, compromiso y acción colectiva.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

EL CONOCIMIENTO SESGADO SOBRE LOS ECOSISTEMAS DE LA ANTÁRTIDA DIFICULTA SU CONSERVACIÓN

Este estudio, liderado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos, establece la pauta para obtener una visión completa de lo que se sabe y desconoce en este continente. Aunque hay mucha información sobre pingüinos y focas, falta conocimiento sobre microinvertebrados, microorganismos y plantas.

Hoy se publica en Science un estudio internacional que analiza nuestro grado de conocimiento sobre la biodiversidad antártica, caracterizando tanto los avances en la investigación como las lagunas todavía existentes, identificando así las grandes incógnitas por resolver sobre su ecología y evolución.

Los resultados muestran que, aunque se conoce bastante sobre la biología de vertebrados marinos que se reproducen en la costa como pingüinos y focas, aún hay un gran desconocimiento sobre gran parte de la diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres del continente helado.

Los investigadores destacan la necesidad de invertir más en estudios taxonómicos sobre grupos crípticos, monitorización de poblaciones, muestreos regionales en zonas menos exploradas, y la caracterización de rasgos funcionales y respuestas fisiológicas. Según apuntan el estudio, liderado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y el Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos (IICG-URJC), es igualmente necesaria la estandarización de métodos e integración y accesibilidad de datos.

“Este estudio nos ha permitido por primera vez tener una visión completa del nivel de conocimiento ecológico para todo un continente, estableciendo la pauta para exportar este tipo de estudios a Europa y otros territorios con mucha más complejidad” señala Luis R. Pertierra, líder de este estudio. “Esto es, saber lo que sabemos, y lo que no, como base para identificar lo que aún nos queda por conocer”.

“La investigación en el continente helado comenzó hace apenas dos siglos y su estudio ha revelado importantes descubrimientos acerca de la evolución y el funcionamiento de la vida en lugares tan aislados y con unas condiciones climáticas tan extremas”, comenta la investigadora.

“Además, se trata de ecosistemas que realizan importantes funciones, como la regulación del clima y, por tanto, es clave entender cómo se están viendo afectados por los efectos del cambio global”, puntualiza Leopoldo García Sancho investigador de la Universidad Complutense de Madrid.

Muchas especies por descubrir

Este estudio confirma que se han descrito ya más de 2.000 especies de fauna, microbiota y flora terrestre para un sistema aparentemente inerte y rodeado de hielo, pero que faltan muchas más por descubrir. A esto se suma la dificultad de acceder a decenas de miles de microorganismos (tales como bacterias y virus) que previsiblemente están bajo el hielo. Como resultado, lo que sabemos de las propiedades de estos organismos es mucho más escaso aún, y muy variable entre diferentes grupos.

“Estamos en un punto crítico en el que es necesario parar y analizar qué conocemos y qué falta por descubrir sobre este fascinante continente para dirigir los siguientes esfuerzos de investigación.”, comenta Pertierra. Es por eso que científicos de distintas partes del mundo se han reunido en este trabajo para analizar las lagunas en el conocimiento de la biodiversidad antártica.

Entre sus autores está Andrés Barbosa, miembro destacado del Comité Científico para la Investigación en la Antártida (SCAR) y quien también fue coordinador de la investigación española en este continente, tristemente fallecido hace ahora dos años y a quién se dedica este estudio.

Este grupo internacional de investigadores ha recopilado y analizado la información recogida en las principales bases de datos globales sobre biodiversidad; “grandes repositorios como GBIF, que compila datos de ocurrencia espacial, o GenBank, que reúne información genética, nos permiten tanto examinar la distribución de la biodiversidad, como identificar huecos en nuestro conocimiento sobre ella” comenta Cristina Ronquillo, coautora del estudio que trabaja en el MNCN.

Mayor conocimiento de vertebrados

El análisis de estos datos masivos muestra que, dentro de los animales (casi 400 especies) el protagonismo se lo llevan en gran medida una veintena de vertebrados, con un conocimiento minoritario, pero creciente, en invertebrados. “Es de resaltar que este conocimiento sistematizado está principalmente encaminado a describir las tolerancias climáticas de las especies”, subraya Miguel Ángel Olalla Tárraga, investigador en el IICG-URJC.

Esto probablemente es debido a que “tenemos una demanda acuciante de información sobre estas tolerancias para entender las respuestas de las especies al incremento de temperaturas”, como comenta Pablo Escribano, también de la URJC. En cambio, apenas conocemos la estructura de las redes tróficas en los ecosistemas antárticos. “Básicamente nuestro conocimiento está limitado a una idea aproximada de quién come a quién”, apunta Pertierra.

Falta también mucha información sobre los rasgos funcionales de la mayoría de las especies, lo que dificulta identificar los mecanismos que les permiten adaptar su fisiología a condiciones extremas.

En el caso de la flora tenemos una amplia comprensión sobre su distribución, cada vez mejor gracias a mediciones satelitales que identifican manchas de vegetación en imágenes de alta resolución. Pero de nuevo este conocimiento no se ve arropado por avances en otras disciplinas. “Por ejemplo, apenas sabemos nada de sus relaciones evolutivas, o la naturaleza de sus interacciones”, comenta Pertierra.

Desequilibrio en la información

El desconocimiento sobre los microorganismos es aún mucho mayor. “Los recientes estudios sobre el funcionamiento y flujos de nutrientes en comunidades de microorganismos, así como el movimiento de éstos de unas zonas a otras nos da pistas de cómo se desarrolla la vida microscópica en un clima tan extremo”, añade Antonio Quesada, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid.

En el trabajo se hace hincapié en que ese desequilibrio en el conocimiento de la biología de tantos grupos de organismos impide comprender cómo se desarrollan los procesos ecológicos en la Antártida, algo clave para poder guiar medidas de conservación de cara al cambio global.

“Los análisis de las lagunas de conocimiento sobre la biodiversidad nos permiten identificar las principales necesidades de investigación en los próximos años. En el caso de la Antártida, es necesario invertir en investigación taxonómica, monitorizar las poblaciones, identificar especies modelo, estandarizar los métodos de estudio que utilizamos e integrar los datos que vamos obteniendo. Estas son algunas de las medidas que proponemos para resolver las incógnitas que tenemos sobre este importante y fascinante territorio”, concluye Joaquín Hortal, también investigador del MNCN.

Referencia:

Pertierra LR, Convey P, Barbosa A, Biersma EM, Cowan D, et al. «Advances and shortfalls in the knowledge of Antarctic terrestrial biodiversity». Science.

Derechos: Creative Commons.

Fuente/SINC/Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

LOS TÓXICOS QUE ENTRETEJEN NUESTRA ROPA

Desde los tejidos que vestimos a los que cubren nuestros muebles y ventanas o los geotextiles que dan estabilidad a una carretera, todos son esenciales para nuestra comodidad y estilo de vida.

Sin embargo, su fabricación implica frecuentemente el uso de químicos que pueden tener efectos nocivos, tanto para la salud humana como para la naturaleza. Su impacto es alarmante, considerando su amplio uso y el contacto constante con la piel, lo que resalta la urgencia de regular y minimizar su uso.

Por ello, es necesario un debate que impulse métodos de producción más sostenibles y seguros para el consumidor y el planeta. Pero… ¿podemos encontrar textiles saludables?

Folmaldehído en la ropa

En la industria textil, los químicos contaminantes –entendidos como causantes de efectos nocivos para la salud y el medioambiente– se utilizan por diversas razones.

Mientras que los colorantes aportan colores vivos y duraderos a las telas, los acabados proporcionan características adicionales como resistencia al agua o a las arrugas. Finalmente, los suavizantes mejoran la textura y facilitan el manejo y la comodidad de las prendas.

Entre los compuestos de mayor preocupación, se encuentra el formaldehído –utilizado en resinas para acabados permanentes–, que puede causar irritaciones y alergias severas.

Por su parte, los ftalatos –empleados para aumentar la flexibilidad de los plásticos en cortinas de baño y ropa impermeable– son disruptores endocrinos que pueden afectar los sistemas reproductivos.

Tintes peligrosos

Además, los metales pesados como el plomo y el cadmio, a menudo presentes en los colorantes, son altamente tóxicos y pueden acumularse en el cuerpo humano y el medio ambiente, causando desde daño neurológico hasta problemas renales y óseos, principalmente a los trabajadores de la industria textil. También se han relacionado con alergias e irritaciones.

Encima, cuando el color no queda bien fijado, se puede desprender durante el uso con el sudor o saliva, así como en el lavado. Ello implica la contaminación de agua, suelos y ecosistemas, no solo durante la fase de producción, sino también durante el mantenimiento.

Transformación de la industria

Ante este panorama, la industria textil está adoptando alternativas menos tóxicas para minimizar su impacto ambiental y mejorar la seguridad de sus productos.

Así, el uso de colorantes naturales, derivados de plantas, minerales y otros recursos biológicos, está ganando popularidad debido a su menor toxicidad comparada con los sintéticos.

Al mismo tiempo, poco a poco se imponen procesos de fabricación sostenible, como el empleo de agua reciclada, energía renovable y técnicas de producción que reducen los residuos químicos.

En el aspecto legislativo, la Unión Europea, a través del Reglamento REACH, ha liderado la regulación de químicos peligrosos, exigiendo pruebas rigurosas y la gradual eliminación de las sustancias más nocivas.

Esta clase de regulaciones fomentan una mayor transparencia y responsabilidad y obligan a la industria a buscar vías más seguras.

Consumidores informados

Europa tiende a utilizar menos productos tóxicos en textiles debido a sus regulaciones más rigurosas, pero no puede decirse lo mismo de otros países, con normas más flexibles. Un dato que el ciudadano debería tener en cuenta al examinar el lugar de origen o fabricación de la tela que compra.

Para los consumidores, elegir textiles menos tóxicos implica estar informados sobre los materiales y procesos utilizados en su fabricación. Una clave es optar por ropa certificada por sellos como Oeko-Tex, que garantizan bajos niveles de sustancias nocivas.

Este tipo de certificado puede referirse a la composición del producto ( Standard 100) o al proceso de fabricación (Made in Green), entre otros aspectos.

Asimismo, apoyar a empresas que practican la sostenibilidad y exigir mayor claridad en el etiquetado de los productos pueden contribuir significativamente a promover un consumo más responsable y consciente.

Invertir en sostenibilidad

Una prenda no tóxica implica que sea respetuosa tanto para la salud humana como para el medioambiente. Puede ser más costosa debido a la utilización de procesos de producción éticos, el uso de materiales orgánicos, el cumplimiento de certificaciones rigurosas, los salarios justos y la implementación de medidas para asegurar la transparencia en toda la cadena de suministro.

Estos costos adicionales reflejan una inversión en prácticas ambientales responsables y condiciones laborales equitativas, valoradas por compradores conscientes.

Si, como consumidores, nos preocupamos de las características de un teléfono, una televisión, etc., ¿por qué no lo hacemos con los textiles? La concienciación social obligará a los productores a aumentar la oferta de textiles certificados y dejará en nuestras manos la decisión de invertir en opciones responsables que protejan la salud y el medio ambiente.

Fuente/TheConversation Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

-

Desarrollo Sostenible7 días ago

Desarrollo Sostenible7 días agoSe firma el primer Acuerdo Voluntario de Participación Temprana para un proyecto de Hidrógeno Verde en Magallanes

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoMás de un tercio de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos y servicios que tengan una marca con sentido

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoEntra en operación el mayor parque de energía renovable de ENGIE en Chile

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoMerco: Toyota Chile es reconocida como la empresa automotriz más responsable en ESG

-

Desarrollo Sostenible4 días ago

Desarrollo Sostenible4 días agoLaboratorio de Gobierno entrega resultados de asesoría ágil al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

-

Desarrollo Sostenible2 días ago

Desarrollo Sostenible2 días agoParque Tricao lanza programa para reconectar a adultos mayores con la Naturaleza