Noticia Destacada

Nuevas piezas en el puzle de la covid-19: silencio y que corra el aire

En la segunda ola de contagios ya conocemos evidencias que permiten tomar medidas adaptadas a cada contexto. Así, no tiene sentido cerrar parques ni centros culturales seguros. La mayoría de los brotes surgen en espacios cerrados donde hablamos o gritamos, como restaurantes, discotecas, lugares de culto o de trabajo. En ellos urge una buena ventilación, uso de mascarillas y distancia interpersonal más amplia.

Soy tan partidario de la disciplina del silencio que podría hablar horas enteras sobre ella». George Bernard Shaw (1856-1950), dramaturgo.

Mientras en España experimenta una preocupante segunda ola de contagios por el SARS-CoV-2, seguimos abordando la pandemia desde las premisas de las que partíamos cuando se decretó en marzo el estado de alarma y apenas intuíamos la complejidad del rompecabezas.

Aunque muchas piezas permanecen en la caja, ya hemos sacado algunas que, puestas en su lugar, permitirían tomar medidas más selectivas y adaptadas a cada contexto, descartando las que ya no encajan o estaban mal colocadas.

Por ejemplo, un nuevo confinamiento equivaldría a matar moscas a cañonazos. Como para contagiarnos hace falta contactar con una persona infectada de forma estrecha —a menos de dos metros— y prolongada —durante al menos 15 minutos—, es muy improbable infectarnos dando un paseo o corriendo por la calle. Sin embargo, como espada de Damocles, esa artillería pesada sigue barajándose si todo se nos va de las manos.

Por eso tampoco tiene sentido clausurar la actividad cultural, cerrar los parques y jardines públicos o las zonas de juego para niños, restringir más el aforo de las playas, las terrazas de los bares o de la mayoría de actividades que se realizan en exteriores, porque no detectamos brotes vinculados a ellas.

Tampoco es razonable limitar el número de personas que se pueden reunir en exteriores con la misma medida que se aplica en interiores, porque ya sabemos que el factor de riesgo fundamental para contagiarse es el tiempo que pasamos en espacios cerrados, donde la probabilidad de contagio es casi 20 veces superior.

Tampoco lo es recomendar en todo contexto mantener dos metros de distancia con los demás, porque en espacios cerrados sin ventilar se quedan muy cortos, mientras resultan excesivos en la terraza de un café.

Resulta contradictoria la obligatoriedad de usar mascarillas al aire libre —salvo en las grandes aglomeraciones—, mientras que no tiene sentido que se pueda prescindir de ellas en los interiores de los restaurantes, que son uno de los principales focos de infección.

Los pilares de nuestra respuesta deberían estar basados en el hecho de que en cierta medida el SARS-CoV-2 se propaga por el aire, lo que denominamos transmisión aérea o airborne transmission. También en la plausible hipótesis de que esta sea su principal vía de contagio en especial en los espacios cerrados, epicentros de los mayores brotes de la infección.

A efectos prácticos, la transmisión aérea implica que en interiores podemos contagiar y contagiarnos aun manteniendo dos metros de distancia. Este riesgo lo podemos minimizar usando mascarillas, con una adecuada ventilación, limitando el aforo y permaneciendo en ellos poco tiempo, tranquilos y en silencio.

El tamaño de las gotas importa

Las infecciones respiratorias, como la covid-19, la gripe, el sarampión, o la varicela se transmiten mediante secreciones que las personas infectadas emiten al respirar, hablar, toser o estornudar y que contienen gérmenes. Estas secreciones varían en tamaño, desde el mayor de las gotículas (de entre 5 y 10 micras de diámetro), hasta el más pequeño de los aerosoles (menor o igual a 5 micras).

Las primeras, más pesadas, caen al suelo cerca de nosotros —la mayoría a menos de dos metros de distancia— y podrían contagiarnos si contactan con nariz, boca u ojos. Han sido consideradas hasta ahora por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la principal vía de contagio de la covid-19 porque la mayor parte se dan en ese rango de proximidad. En cambio, los aerosoles quedan flotando en el aire durante minutos u horas, facilitando su inhalación durante más tiempo y a mayor distancia, como el humo de un cigarrillo —que también es un aerosol y sirve de metáfora visual—.

La controversia científica sobre la transmisión por gotas o aerosoles puede ser exasperante, pero a diferencia de la ignorancia, el racismo, el partidismo o la ideología, es imprescindible para entender el problema y ponerle solución

Aunque esta división en tamaños es arbitraria porque exhalamos partículas en todo ese amplio rango, tradicionalmente la comunidad científica ha entendido que la transmisión aérea hace referencia a infecciones que se contagian mucho mediante aerosoles a una gran distancia de la persona infectada. Recomiendo ver la magnífica Estallido de Wolfgang Petersen (Outbreak, 1995) para entender este concepto que implica que nos contagiamos respirando aire contaminado por gérmenes y es típica de algunos mucho más contagiosos que el SARS-CoV-2, como el sarampión o la tuberculosis.

Esta diferencia de contagiosidad está generando un intenso debate conceptual y una importante resistencia a asumir que el nuevo coronavirus también se transmite por el aire, como es probable que hicieran otros que le precedieron, el SARS-CoV-1, que causó el SARS en 2003, y el MERS-CoV, responsable del MERS en 2012.

Hace unos días, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE UU avivaron el debate al añadir en sus guías que los aerosoles son “la forma principal de propagación del virus”, un cambio del que más tarde se retractaron, aduciendo que habían publicado un borrador no definitivo. “Se cree que se propaga principalmente a través del contacto de persona a persona”, volvía a decir la nueva versión.

Para establecer normativas adecuadas y que resulten aceptables a la ciudadanía, o para decidir qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir, debemos profundizar en este lógico y apasionante debate. Porque la controversia científica puede ser exasperante, pero a diferencia de la ignorancia, el racismo, el partidismo o la ideología, es imprescindible para entender el problema que abordamos y ponerle solución.

La historia (y el porqué) de la polémica

La OMS asumió en julio cierta transmisión aérea en “algunos entornos cerrados, como restaurantes, clubes nocturnos, lugares de culto o centros de trabajo donde la gente puede estar gritando, hablando o cantando”. Este reconocimiento llegó tras la petición de un nutrido grupo de científicos atmosféricos en una carta publicada en Clinical Infectious Diseases. “Las personas pueden pensar que están completamente protegidas al adherirse a las recomendaciones actuales, pero se necesitan intervenciones adicionales sobre la transmisión aérea para reducir aún más el riesgo de infección”, insistían los expertos.

“Los brotes de superpropagación, en los que una persona infecta a muchas otras, ocurren casi exclusivamente en lugares cerrados”, señalaba uno de sus firmantes, el profesor de química e investigador José Luis Jiménez, en una reciente tribuna en El País. “Estos brotes, que se creen son los que sostienen la pandemia, se explican fácilmente si tenemos en cuenta los aerosoles y son muy difíciles o imposibles de explicar considerando solo las gotículas o los fómites como las principales vías de contagio, como sostiene la OMS”, concluía este experto.

Los fómites que menciona Jiménez son las superficies contaminadas por el virus, como el pomo de una puerta, la fruta del mercado o los botones del ascensor. No obstante, esta vía de contagio parece menos relevante de lo que pensábamos fuera de contextos sanitarios, en donde la cantidad de virus en superficies es mayor debido a la acumulación de enfermos. Según los CDC, “no se cree que esta sea la forma principal de propagación del virus”.

Se cree que el riesgo de transmisión por una superficie se concentra en las dos horas siguientes a que alguien infectado tosa sobre ella, tras lo cual el virus dejaría de ser infectivo. La higiene de manos es más importante que dejarlo todo como los chorros del oro

En The Lancet, el profesor de microbiología, bioquímica y genética molecular Emanuel Goldman considera que la probabilidad de transmisión por fómites es “muy pequeña” y que el riesgo se concentra en las dos horas siguientes a que alguien infectado tosa sobre una superficie, tras lo cual el virus dejaría de ser infectivo.

Cabe recordar que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) solo recomienda usar guantes en contextos sanitarios. En cualquier otro lugar lo que hay que hacer es lavarse las manos con regularidad y evitar tocarse la cara. Es decir, la higiene de manos es más importante que dejarlo todo como los chorros del oro.

Rociar suelos y paredes con desinfectante no tiene sentido y —además de dejar puertas y ventanas abiertas para disipar los aerosoles— bastaría con cerrar un comercio, una oficina o un colegio durante la noche para que al día siguiente no quedase virus infectivo en ninguna superficie sin necesidad de hacer desinfecciones exhaustivas diarias. Esos protocolos de limpieza a los que el periodista de The Atlantic Derek Thompson ha denominado “el teatro de la higiene” podrían además darnos una falsa sensación de seguridad y desviar el tiempo, la atención y los recursos necesarios para abordar medidas más efectivas.

Por otro lado, hasta la fecha la OMS y la mayoría de organizaciones sanitarias consideran que la principal vía de propagación de la covid-19 son las gotículas respiratorias de saliva y moco que, como proyectiles, contagiarían en los contactos estrechos de al menos 15 minutos. Sin embargo, una creciente evidencia respalda que la clave en la trasmisión, incluso en esas distancias cortas, son los aerosoles. De hecho, en la mayoría de eventos de supercontagio resulta inverosímil pensar que el individuo infectado haya podido estar 15 o más minutos a menos de dos metros de cada una de las decenas o centenares de personas que se contagian.

Una de las primeras investigaciones que apuntan a esta posibilidad se llevó a cabo en dos hospitales de Wuhan, origen de la pandemia, y se publicó en Nature a finales de abril. Los investigadores encontraron poca cantidad de ARN del SARS-CoV-2 en aerosol en las habitaciones ventiladas de los pacientes frente a una cantidad mayor en los baños, peor ventilados. Una de las últimas se ha llevado a cabo en otro hospital de Florida y no solo encontró material genético del virus, sino virus completos con capacidad infectiva a casi 5 metros por encima de dos pacientes con covid-19.

Desconocemos la cantidad de coronavirus necesaria para infectarnos, pero la distancia a la que se huele el humo del cigarrillo de un fumador indica la distancia a la que se pueden inhalar aerosoles infecciosos

De finales de junio es una tribuna en Science en la que tres expertos ya apuntaban que “una gran proporción de la propagación de la covid-19 parece ocurrir mediante aerosoles producidos por individuos asintomáticos durante la respiración y el habla”. Consideraban también que, en parte, la transmisión aérea podría justificar las altas tasas de transmisión entre el personal sanitario y los grandes brotes en las residencias de ancianos.

Estos expertos criticaban que las recomendaciones de los CDC sobre la distancia de dos metros se basan en estudios llevados a cabo en la década de 1930, cuando no existía tecnología para detectar las partículas tan pequeñas. Desconocemos la cantidad de coronavirus necesaria para infectarnos y es difícil definir una distancia segura en interiores, pero usaban el siguiente símil: “La distancia a la que se huele el humo del cigarrillo de un fumador indica la distancia en ese entorno a la que se pueden inhalar aerosoles infecciosos”.

Así, cuanto más próximos estemos de alguien infectado y más tiempo permanezcamos a su lado, mayor dosis del SARS-CoV-2 llegará a nuestros pulmones y más riesgo tendremos de contagiarnos.

Qué implica en la práctica

Para empezar, si asumimos que los aerosoles están jugando un papel clave en la difusión de la covid-19, es fácil comprender que en una sala con puertas y ventanas cerradas o en la que el aire acondicionado solo hace recircular el aire, nos vamos a contagiar con más facilidad que en la calle, donde a poco que corra la brisa los aerosoles se dispersan rápido. Teniendo esto en cuenta y que el nuevo coronavirus puede quedarse algunas horas ‘flotando’ adherido a aerosoles en lugares mal ventilados, deberíamos realizar toda actividad que lo permita al aire libre y ventilar ampliamente los interiores, en los que tendríamos que ser mucho más estrictos con el uso de mascarillas.

A la inversa, podríamos flexibilizar las restricciones en las actividades de menos riesgo. Estas son las que se desarrollan en exteriores y las que se llevan a cabo en interiores pero se están demostrando seguras, como las culturales.

Una adecuada ventilación es fundamental, con medidas que incluyen mejorarla si es necesario con filtros de alta eficiencia HEPA y la desinfección del aire con luz ultravioleta, abrir puertas y ventanas durante todo el tiempo que sea posible, evitar la recirculación de aire y limitar la cantidad de individuos que comparten el mismo entorno.

Volviendo al confinamiento, este fue efectivo en España porque limitó los contactos de personas en espacios públicos cerrados, no porque encerrar a la gente sea una medida imprescindible en caso de rebrote masivo o transmisión comunitaria generalizada, como la que se da estos días en Madrid y otras áreas urbanas. En esa circunstancia tendría más sentido como medida extrema clausurar los espacios públicos de más riesgo: locales de ocio nocturno, interiores de restaurantes, algunos centros laborales, gimnasios, etc.

Deberíamos realizar toda actividad que lo permita al aire libre y ventilar ampliamente los interiores, en los que tendríamos que ser mucho más estrictos con el uso de mascarillas

Pero durante aquel periodo y como comenté en una tribuna anterior, en los centros de salud de toda España atendíamos a decenas de miles de personas con sospechas de la infección que seguían contagiándose en sus domicilios. Pese a que muchos lo perciben de forma errónea como seguro, el ámbito doméstico es el lugar de contagio por excelencia, correspondiente con un tercio de los diagnósticos, si bien estos brotes suelen afectar a un menor número de individuos.

Dado que solo identificamos el origen del brote en tres de cada cinco casos (el 57,3 %), es imprescindible reforzar de una vez por todas la abandonada atención primaria y los exiguos sistemas de vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos para tener una foto más precisa de los lugares o actividades de más riesgo. La aplicación de rastreo Radar COVID también contribuirá en este sentido.

Brotes en espacios cerrados mal ventilados

Pero, teniendo en cuenta los brotes que podemos detectar y aunque el riesgo cero no exista, ya sabemos que nuestro gran problema no son las playas, ni las manifestaciones, ni los conciertos de rock o los partidos de fútbol en un estadio, ni —mal que me pese— las corridas de toros.

Los datos demuestran que la inmensa mayoría de los brotes en España están relacionados con lugares cerrados: domicilios, centros sanitarios o asistenciales, locales de ocio nocturno, centros laborales o de convivencia en condiciones de hacinamiento, peores entornos laborales y habitacionales de los barrios desfavorecidos, interiores de restaurantes, etc.

Toda la experiencia internacional apunta en el mismo sentido. Al inicio de la pandemia, casi el 95 % de los contagios diagnosticados en Singapur se produjeron en los dormitorios hacinados de los trabajadores migrantes, mientras que en China casi el 80 % de los brotes se dieron en domicilios. EE UU tiene la epidemia fuera de control, pero no se detectaron brotes relevantes tras las grandes manifestaciones antirracistas que siguieron a la muerte de George Floyd (#BlackLivesMatter), sino tras fiestas en espacios interiores y tras las celebraciones familiares de festividades nacionales como el Memorial Day o el 4 de julio.

Un estudio que analizó los brotes en Japón hasta abril excluyendo a los ocurridos en domicilios encontró que estos se dieron en centros sanitarios (30 %), seguidos de residencias de ancianos, restaurantes, lugares de trabajo, eventos musicales, gimnasios y celebraciones ceremoniales. Solo un caso se documentó relacionado con el transporte, en un avión.

El problema se centra en los espacios cerrados no ventilados en los que pasamos tiempos prolongados, donde se concentran los enfermos o las personas vulnerables, o en los que la gente habla, canta, grita, respira fuerte o está agitada, especialmente si no usamos mascarilla y nos aglomeramos. Pues bien, todo ese perfil apunta a la transmisión aérea.

Resulta paradójico que sea en los interiores de los restaurantes, los bares de copas o los gimnasios, contextos que favorecen eventos de supercontagio, donde se nos está permitido no usar mascarilla

Las discotecas, las clases de fitness o los ensayos de coros son contextos que favorecen eventos de supercontagio. Como ejemplo nacional tenemos el brote que afectó a 27 de 52 cantantes del coro del Teatro de la Zarzuela. Esto se debe a que la agitación o un volumen alto de voz aumentan la intensidad de nuestra respiración y la cantidad de virus que exhala quien está infectado, así como la que inhalan los demás, que en esos entornos también están respirando con intensidad. De forma progresiva, cuanto más alto hablemos o cantemos, más virus expulsamos.

Resulta paradójico que sea precisamente en los interiores de los restaurantes, los bares de copas o los gimnasios donde se nos está permitido no usar mascarilla; o donde prescindimos de ella al encontrarnos en un contexto que nos otorga una engañosa sensación de confianza. Llama la atención que haya quien culpe a los jóvenes de los rebrotes en España, obviando que las normativas vigentes y algo tan humano como la confianza en amigos, seres queridos y compañeros sean un coladero para el coronavirus.

La experiencia constata que hay espacios cerrados en los que el riesgo es menor. Así, los brotes son raros en los que solemos pasar menos tiempo (minutos frente a horas), como los comercios de alimentación o las tiendas de ropa, o en aquellos en los que las personas nos mantenemos tranquilas, en silencio o hablando en voz baja, como en museos, galerías de arte, bibliotecas, librerías, cines, o teatros. Por este motivo la cultura es segura.

Del mismo modo y pese a que nos agobie ir en metro en hora punta en un contexto pandémico, el transporte público urbano también se ha demostrado seguro para sus pasajeros. Francia o Japón no han detectado brotes vinculados al metro, los tranvías, los autobuses urbanos, o los trenes de cercanías. Tampoco lo ha hecho España. Aunque en estos espacios es más difícil identificar un eventual brote, en el metro la mayoría de la gente pasa pocos minutos en un mismo vagón, estos se ventilan con la apertura de puertas en cada parada y casi todo el mundo viaja con mascarilla, tranquilo y en silencio. Por el contrario, sí se han detectado brotes en transportes colectivos de mayor distancia en los que la gente pasa más tiempo junta, oficinas o restaurantes en los que no existía buena ventilación.

Comprar el pan en un comercio con puertas abiertas y con mascarilla entraña un riesgo mucho menor que quedar con diez amigos en un restaurante en el que vamos a charlar sin mascarilla

Podemos concluir que existe una gradación del riesgo que convierte unos lugares en bastante seguros y otros en muy arriesgados. Así, comprar el pan en un comercio que tenga sus puertas abiertas y en el que pasemos escasos minutos con mascarilla entraña un riesgo mucho menor que quedar con diez amigos en un restaurante en el que vamos a charlar sin mascarilla durante horas. En lo referente al contagio, ese interior será más arriesgado que hacer un botellón en la calle.

Del mismo modo, ir al cine tendrá menos riesgo que asistir a un monólogo y este menos que escuchar a una coral, contexto en el que merecería hacer pruebas de forma regular a los intérpretes para descartar infecciones asintomáticas.

Aprender a valorar el riesgo

Teniendo en cuenta esa transmisión aérea, disponemos ya de herramientas para calcular el riesgo según el contexto. Un análisis interesante se acaba de publicar en The BMJ. Estos expertos argumentan que el SARS-CoV-2 podría viajar en forma de aerosol 7 u 8 metros desde una persona infectada y que, por tanto, las reglas de distanciamiento interpersonal deben tener en cuenta múltiples factores. Para facilitarnos la vida, establecen una gradación del riesgo con colores de forma que se proporcione “una mayor protección en los entornos de mayor riesgo, pero también una mayor libertad en entornos de menor riesgo, lo que podría permitir un retorno a la normalidad en algunos aspectos de la vida social y económica”.

La epidemia podría reagudizarse con la reactivación de la actividad laboral y educativa del otoño. Si prescindimos de medidas inútiles, adaptamos la distancia interpersonal al contexto, priorizamos la higiene de manos frente a la de superficies, ventilamos bien, promovemos el silencio y somos más rigurosos con el uso de mascarillas, no solo vamos a controlar la pandemia, sino a minimizar el impacto de la de gripe que se va a solapar con aquella en invierno.

También se debe definir con claridad qué parte de la actividad social y económica se puede reiniciar con razonable seguridad y con qué sectores hay que tomar medidas más estrictas que, a su vez, se podrán flexibilizar si garantizamos una óptima ventilación. Esto facilitará centrar atención y ayudas para realizar reformas en los sectores más afectados.

Por último, no podemos abordar la pandemia sin atajar la desigualdad y la precariedad, porque la covid-19 no nos afecta a todos del mismo modo. Hay grupos vulnerables y personas con condiciones de vida que favorecen el contagio y necesitan planes, recursos y protecciones especiales.

Así, aunque aún no dispongamos de una vacuna efectiva, podemos dibujar una figura menos sombría para los próximos meses que nos ayude a coexistir con el virus. Iremos encontrando nuevas piezas que tracen un camino más llevadero, como un mayor conocimiento sobre la inmunidad que deja la infección, o pruebas diagnósticas más ágiles y baratas para identificar casos y facilitar su aislamiento. Pero las autoridades nacionales e internacionales deben asumir el papel fundamental de la transmisión aérea del SARS-CoV-2, porque solo promoviendo la higiene de manos y una distancia social estandarizada no vamos a detener la pandemia.

Imagina tu propio caso

Y ahora solo basta con utilizar nuestra imaginación. ¿Qué medidas tendría sentido desarrollar?

- Limitar el acceso a interiores de bares o restaurantes en lugares con transmisión comunitaria generalizada o brotes descontrolados. En estos espacios dos metros de distancia interpersonal son insuficientes y debemos mantener las mascarillas el máximo tiempo posible, así como limitar los tiempos de permanencia. Puertas y ventanas deberían estar abiertas aunque sea molesto si los sistemas de ventilación no renuevan el aire.

- Detraer espacio urbano del tráfico para dárselo a los peatones y ampliar los espacios de terrazas para bares y restaurantes.

- En entornos sanitarios, las pantallas faciales pueden reducir la exposición de los ojos como vía de contagio por las gotículas, con lo que su uso añadido a las mascarillas FPP2 o equivalentes en estos contextos es recomendable.

- Promover el silencio en los espacios cerrados; utilizar sistemas de megafonía o amplificación de la voz para dar clase en gimnasios o centros educativos; permitir en interiores de restaurantes el acceso de comensales individuales o parejas que se lo digan todo con la mirada y fomentar que los grandes grupos bulliciosos coman en terrazas exteriores; evolucionar del Coche en Silencio de RENFE al Tren en Silencio.

- Recomendar hablar por el móvil en exteriores o en las estancias más amplias, desocupadas y mejor ventiladas; no gritar al aplaudir en los teatros, ni al animar en los partidos de fútbol; mantener abiertas las ventanillas de los taxis.

- Realizar los ensayos de artes escénicas al aire libre o en salas amplias y bien aireadas. Fomentar los rodajes en exteriores, o en platós grandes con buena ventilación.

Aser García Rada es pediatra, doctor en Medicina (UCM), actor y periodista freelance.

Fuente/Sinc Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable,#Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente,#ECOXXI

Desarrollo Sostenible

Avanza implementación Servicio de Biodiversidad: CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA DOS REGLAMENTOS CLAVE

Los instrumentos regularán la elaboración de los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Planes RECOGE) y el funcionamiento del Comité Científico Asesor del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

La implementación de la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas continúa avanzando firmemente. Esta mañana, el Consejo de Ministras y Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó dos reglamentos clave para la operatividad de la ley.

«Este es un nuevo paso en la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el principal legado ambiental de esta administración. Este servicio permitirá hacernos cargo directamente de las crisis de biodiversidad y climática, ya que será una institución encargada de cuidar nuestro patrimonio natural y gestionar de manera integrada las áreas protegidas”, comentó la ministra Maisa Rojas.

Los instrumentos aprobados regularán, por un lado, la elaboración de los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Planes RECOGE) y, por otro, el funcionamiento del Comité Científico Asesor. Ambos reglamentos son fundamentales para apoyar la labor del SBAP y enfrentar la creciente amenaza de pérdida de biodiversidad en el país, que alberga una gran cantidad de especies endémicas, hoy amenazadas por la actividad humana y el cambio climático.

El reglamento sobre los Planes RECOGE establece un procedimiento detallado, técnico y transparente para diseñar instrumentos de manejo destinados a mejorar el estado de conservación de especies clasificadas como “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerables” o “Casi Amenazadas”, que comenzarán a ser elaborados por el SBAP, apoyado por comités operativos formados por organismos públicos, y con instancias de participación ciudadana.

Por primera vez, además, se incorporará la priorización estratégica de especies, la obligatoriedad de indicadores de seguimiento, un análisis de amenazas detallado, y se introducen criterios adaptativos frente a impactos del cambio climático.

El segundo reglamento aprobado, en tanto, regulará la implementación del Comité Científico Asesor como un organismo asesor y de consulta en las materias científicas y técnicas necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones y atribuciones del Servicio. El reglamento se refiere a la integración, estableciendo los requisitos para formar parte del Comité, a los criterios de selección y al funcionamiento del mismo para ejercer sus funciones.

Esta aprobación ocurre tras un amplio proceso participativo, que incluyó consultas públicas y revisión de observaciones por parte de múltiples ministerios y organizaciones de la sociedad civil.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

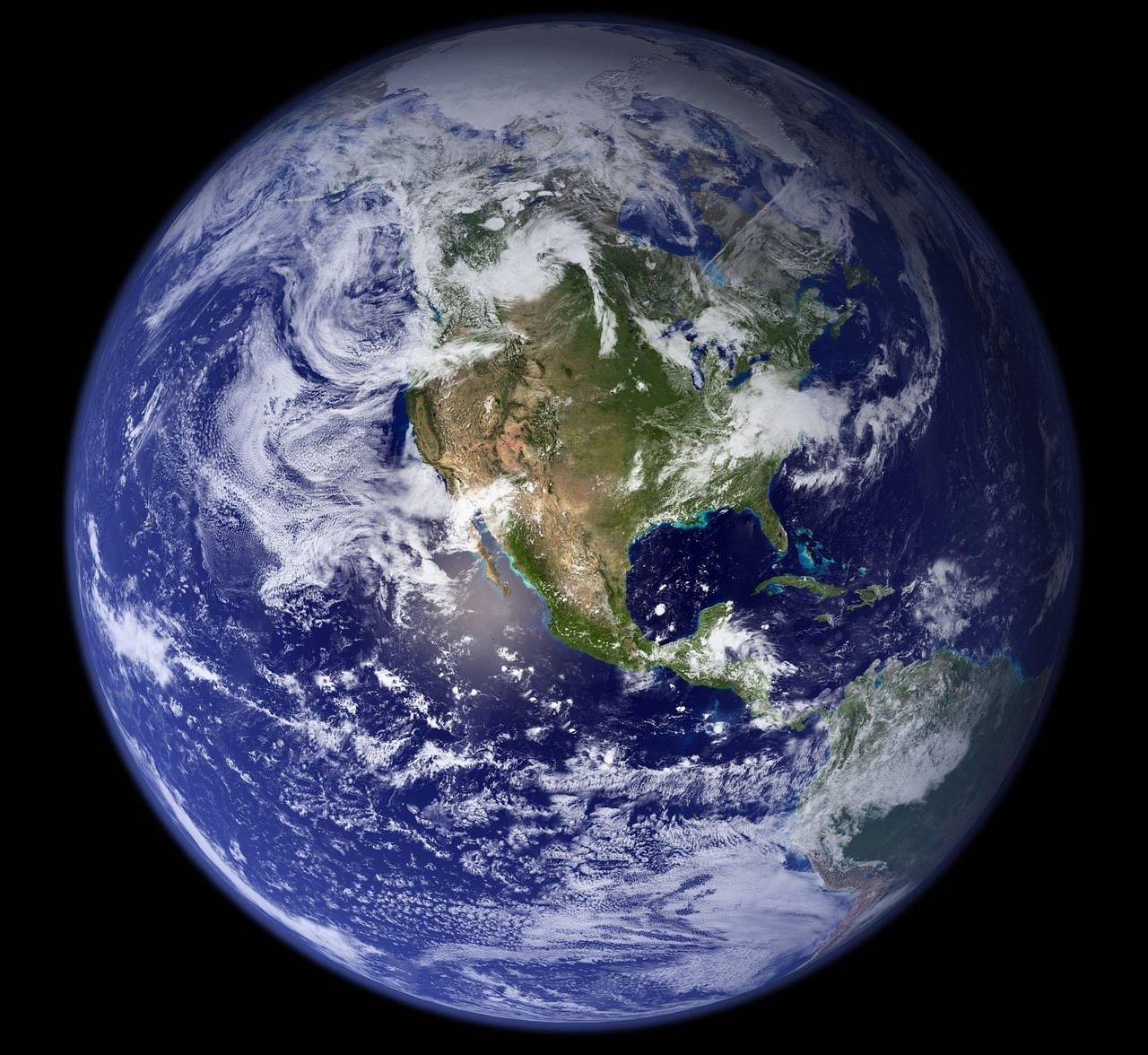

El Día de la Tierra: UN COMPROMISO GLOBAL CON LA SOSTENIBILIDAD

El Día de la Tierra, celebrado anualmente el 22 de abril, es una fecha clave en el calendario de la conciencia medioambiental global. Este día tiene como objetivo reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y el planeta, destacando la importancia de proteger los recursos naturales y fomentar un desarrollo sostenible.

La iniciativa comenzó en 1970 en los Estados Unidos, impulsada por el senador Gaylord Nelson, quien, preocupado por la creciente degradación ambiental y la falta de acción política ante las crisis ecológicas, propuso una jornada de sensibilización para crear un movimiento a favor del medio ambiente. Desde entonces, el Día de la Tierra se ha expandido internacionalmente, siendo conmemorado en más de 190 países.

El Origen y la Evolución del Día de la Tierra

El Día de la Tierra nació en un contexto de creciente conciencia pública sobre los problemas ambientales. En la década de 1960, la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el uso desmedido de recursos naturales ya estaban generando impactos negativos en el planeta. La publicación del libro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel Carson, en 1962, alertó al mundo sobre los peligros de los pesticidas y cómo estos estaban afectando la fauna y flora, especialmente los ecosistemas acuáticos. Fue una de las primeras obras que hizo visible la necesidad urgente de proteger el medio ambiente.

El 22 de abril de 1970, millones de personas en los Estados Unidos participaron en una jornada de movilización que marcó el nacimiento oficial del Día de la Tierra. En esa primera edición, más de 20 millones de personas se unieron en protestas y actividades educativas, exigiendo un cambio en las políticas públicas y una mayor conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental. El evento fue un éxito rotundo, logrando influir en la creación de leyes ambientales en los Estados Unidos, como la Ley de Aire Limpio y la Ley de Agua Limpia, que establecieron estándares para reducir la contaminación.

Importancia del Día de la Tierra

El Día de la Tierra tiene una relevancia trascendental en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la escasez de recursos naturales. La celebración de este día es un recordatorio de que nuestro planeta es finito, y que nuestras acciones tienen consecuencias directas sobre el medio ambiente. Además, el Día de la Tierra resalta la importancia de tomar medidas colectivas para preservar los recursos naturales y proteger el entorno para las generaciones futuras.

Este día ofrece una plataforma global para que individuos, comunidades, organizaciones y gobiernos reflexionen sobre los impactos que sus actividades tienen sobre la Tierra. En un contexto donde el calentamiento global es una de las principales amenazas, la concienciación sobre cómo nuestras acciones afectan al medio ambiente se vuelve crucial. Además, fomenta la participación activa en actividades de limpieza, reforestación, educación ambiental y promoción de políticas públicas en favor del desarrollo sostenible.

Hitos Más Importantes

Desde su creación, el Día de la Tierra ha sido testigo de importantes logros ambientales. Algunos de los más destacados incluyen:

-

El establecimiento de políticas medioambientales: El Día de la Tierra de 1970 fue crucial para la creación de leyes ambientales en Estados Unidos y para la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que comenzó a regular la contaminación y a promover políticas de conservación.

-

El Acuerdo de París (2015): El Día de la Tierra también es una fecha simbólica para la firma de compromisos globales como el Acuerdo de París, en el que los países se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C para evitar los peores efectos del cambio climático.

-

Iniciativas de reciclaje y reducción de residuos: En muchos países, el Día de la Tierra ha servido como impulso para el desarrollo de campañas de reciclaje y reducción de residuos, así como para la promoción de la economía circular.

Sostenibilidad y el Futuro del Planeta

La sostenibilidad es el eje central de la celebración del Día de la Tierra. Este concepto hace referencia al uso responsable de los recursos naturales, de modo que se puedan satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para cubrir las suyas. El planeta está enfrentando una crisis ambiental en la que el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y el agua, y la pérdida de biodiversidad son algunas de las principales amenazas.

Proyecciones futuras del Día de la Tierra apuntan a una mayor integración de la sostenibilidad en las políticas globales, tanto a nivel gubernamental como empresarial. Las energías renovables, la reforestación, la agricultura sostenible y el transporte limpio son áreas clave en las que se espera avanzar de manera significativa. Según las proyecciones, la implementación de prácticas sostenibles podría contribuir a mitigar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y del agua, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el Día de la Tierra también tiene el potencial de estimular la economía verde, que aboga por el empleo en sectores relacionados con la protección del medio ambiente, la transición energética y la conservación de la biodiversidad.

Beneficios para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible

El Día de la Tierra ofrece varios beneficios tanto para el medio ambiente como para el desarrollo sostenible. En primer lugar, promueve la reflexión colectiva sobre las necesidades de proteger nuestros ecosistemas y cómo nuestras actividades económicas deben alinearse con las capacidades regenerativas del planeta. Este día no solo invita a reflexionar sobre los desafíos, sino que también alienta la acción inmediata, como la plantación de árboles, la limpieza de playas, ríos y parques, y la promoción de hábitos de consumo responsables.

En términos de desarrollo sostenible, el Día de la Tierra es fundamental para conectar la protección ambiental con el crecimiento económico. La creación de empleos verdes, la promoción de energías limpias y la inversión en tecnología sostenible son aspectos claves que se han visto impulsados por el enfoque centrado en la sostenibilidad. Este día refuerza la importancia de un desarrollo que no solo favorezca la economía, sino que también respete los límites ecológicos del planeta.

Conclusión

El Día de la Tierra es mucho más que una jornada de sensibilización; es un recordatorio anual de que cada acción cuenta en la preservación del medio ambiente. La lucha contra el cambio climático y la protección de nuestros recursos naturales requieren esfuerzos globales, y este día es una plataforma crucial para movilizar a la sociedad hacia un futuro más sostenible. En su celebración, no solo conmemoramos el pasado, sino que también establecemos las bases para un futuro en el que el respeto por la naturaleza y el bienestar humano vayan de la mano.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Desarrollo Sostenible

La Economía Circular: UN IMPERATIVO PARA LA SOSTENIBILIDAD PLANETARIA

En un planeta sometido a una presión sin precedentes por el agotamiento de los recursos naturales y la creciente generación de residuos, la economía circular emerge no solo como una alternativa, sino como un imperativo estratégico para asegurar un futuro sostenible.

Lejos de ser una moda pasajera, representa un cambio de paradigma fundamental en la forma en que producimos, consumimos y gestionamos nuestros recursos.

¿Por qué la Economía Circular?

El modelo económico lineal tradicional, basado en la extracción, producción, uso y desecho («tomar, hacer, desechar»), ha demostrado ser intrínsecamente insostenible. Este modelo agota los recursos finitos del planeta, genera enormes cantidades de residuos que contaminan nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos, y contribuye significativamente a la crisis climática a través de las emisiones asociadas a la extracción, la manufactura y la disposición final.

La economía circular ofrece una solución sistémica a estos desafíos. Su principio fundamental radica en mantener los recursos en uso durante el mayor tiempo posible, extraer el máximo valor de ellos mientras estén en circulación y, finalmente, recuperar y regenerar productos y materiales al final de su vida útil. Esto implica un cambio radical en el diseño de productos, los modelos de negocio y los patrones de consumo.

Importancia y Relevancia de la Economía Circular

La importancia de la economía circular radica en su capacidad para desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos finitos. En un mundo con una población en constante aumento y una demanda creciente de bienes y servicios, esta desvinculación es crucial para garantizar la prosperidad sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Su relevancia se manifiesta en múltiples dimensiones:

- Resiliencia Económica: Al reducir la dependencia de materias primas vírgenes, a menudo sujetas a volatilidad de precios y riesgos geopolíticos, la economía circular fortalece la seguridad del suministro y la estabilidad económica. Fomenta la innovación y la creación de nuevos mercados y empleos en sectores como el diseño ecológico, la reparación, la reutilización, el reciclaje avanzado y la remanufactura.

- Mitigación del Cambio Climático: La economía circular contribuye significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al disminuir la necesidad de extraer y procesar nuevos materiales, procesos intensivos en energía. Además, optimiza el uso de la energía y promueve fuentes renovables en los procesos productivos.

- Conservación de Recursos Naturales: Al priorizar la reutilización, la reparación y el reciclaje, la economía circular disminuye la presión sobre los recursos naturales, preservando la biodiversidad y los ecosistemas vitales.

- Reducción de la Contaminación: Minimizar la generación de residuos y promover su valorización reduce la contaminación del suelo, el agua y el aire, protegiendo la salud humana y los ecosistemas.

- Innovación y Competitividad: La transición hacia una economía circular impulsa la innovación en el diseño de productos más duraderos, reparables y reciclables, así como en el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en el servicio y la colaboración. Esto puede generar ventajas competitivas significativas para las empresas pioneras.

Hitos Importantes en la Economía Circular

Aunque el concepto de economía circular tiene raíces en ideas y movimientos anteriores, como la ecología industrial y la economía del rendimiento, ha ganado un impulso significativo en las últimas décadas. Algunos hitos importantes incluyen:

- La publicación del informe «Los Límites del Crecimiento» (1972): Este informe del Club de Roma alertó sobre los límites biofísicos del planeta y la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo.

- El surgimiento del concepto de «Cradle to Cradle» (De la Cuna a la Cuna): Propuesto por William McDonough y Michael Braungart, este enfoque aboga por un diseño de productos que considere su ciclo de vida completo, con materiales que puedan ser reintegrados de forma segura en ciclos biológicos o técnicos.

- La creación de la Fundación Ellen MacArthur (2010): Esta organización se ha convertido en un referente global en la promoción y aceleración de la transición hacia una economía circular, a través de la investigación, la educación y la colaboración con empresas y gobiernos.

- La adopción de estrategias y planes de acción para la economía circular por parte de diversos gobiernos y organizaciones internacionales: La Unión Europea, con su «Plan de Acción para la Economía Circular», y las Naciones Unidas, a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han reconocido la importancia de este modelo económico y han establecido marcos para su implementación.

- El creciente número de empresas que adoptan principios de la economía circular: Desde el diseño de productos modulares y reparables hasta el desarrollo de modelos de negocio basados en el alquiler y la reutilización, cada vez más empresas están reconociendo los beneficios económicos y ambientales de la circularidad.

La Economía Circular y la Sostenibilidad

La economía circular es un pilar fundamental de la sostenibilidad. Su enfoque en la gestión eficiente de los recursos, la reducción de residuos y la minimización del impacto ambiental está intrínsecamente ligado a los tres pilares de la sostenibilidad:

- Sostenibilidad Ambiental: La economía circular busca minimizar la degradación ambiental al reducir la extracción de recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Promueve la conservación de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas.

- Sostenibilidad Económica: Al fomentar la innovación, la eficiencia en el uso de recursos y la creación de nuevos mercados, la economía circular puede generar crecimiento económico sostenible y empleos de calidad. Reduce la dependencia de recursos volátiles y fortalece la resiliencia económica.

- Sostenibilidad Social: La transición hacia una economía circular puede generar beneficios sociales al mejorar la salud pública a través de la reducción de la contaminación, crear oportunidades de empleo inclusivas y promover una mayor equidad en el acceso a los recursos.

Proyecciones de la Economía Circular

Las proyecciones para la economía circular son prometedoras. Se espera que en las próximas décadas experimente un crecimiento significativo a medida que la conciencia sobre la urgencia de la sostenibilidad aumente y las tecnologías y modelos de negocio circulares se desarrollen y escalen.

- Crecimiento del mercado: Se prevé un aumento considerable en el mercado de productos y servicios circulares, incluyendo el reciclaje avanzado, la remanufactura, el alquiler, la reparación y las plataformas de intercambio.

- Innovación tecnológica: La inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), la impresión 3D y la biotecnología jugarán un papel crucial en la optimización de los flujos de materiales, la trazabilidad de los productos y el desarrollo de nuevos materiales circulares.

- Cambios regulatorios: Se espera que los gobiernos implementen políticas y regulaciones más ambiciosas para fomentar la economía circular, como la responsabilidad extendida del productor, los objetivos de reducción de residuos y los incentivos para la adopción de prácticas circulares.

- Mayor colaboración: La colaboración entre empresas, gobiernos, instituciones de investigación y la sociedad civil será fundamental para acelerar la transición hacia una economía circular a través del intercambio de conocimientos, la creación de estándares y el desarrollo de infraestructuras compartidas.

- Cambio en los patrones de consumo: Se espera una mayor conciencia y demanda por parte de los consumidores de productos y servicios sostenibles y circulares, lo que impulsará a las empresas a adoptar prácticas más responsables.

Beneficios de la Economía Circular

Los beneficios de la economía circular son vastos y abarcan las dimensiones ambiental, económica y social:

Beneficios para el Medio Ambiente:

- Reducción de la extracción de recursos naturales: Disminuye la presión sobre los ecosistemas y la degradación del suelo, el agua y la biodiversidad.

- Minimización de la generación de residuos: Reduce la contaminación y la necesidad de espacios para el vertido, así como los impactos ambientales asociados a su gestión.

- Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero: Al optimizar el uso de la energía y reducir la necesidad de procesos intensivos en carbono.

- Conservación de la energía: Al reutilizar y reciclar materiales, se ahorra la energía necesaria para la producción de nuevos bienes a partir de materias primas vírgenes.

- Protección de la salud humana: Al reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Beneficios para el Desarrollo Sostenible:

- Desvinculación del crecimiento económico del agotamiento de los recursos: Permite un desarrollo económico más resiliente y sostenible a largo plazo.

- Fomento de la innovación y la creación de nuevas industrias y empleos: Impulsa la economía verde y la transición hacia un modelo más sostenible.

- Mejora de la seguridad del suministro de recursos: Reduce la dependencia de materias primas volátiles y fortalece la autonomía económica.

- Promoción de un consumo más responsable y consciente: Fomenta la adopción de estilos de vida más sostenibles.

- Contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Especialmente los relacionados con la producción y el consumo responsables, la acción por el clima y la protección de los ecosistemas.

Beneficios para el Planeta:

- Preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones: Asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para el bienestar de las sociedades venideras.

- Mitigación del cambio climático y sus impactos: Contribuye a la estabilización del clima y la protección de los ecosistemas vulnerables.

- Reducción de la contaminación global: Protege la salud de los ecosistemas marinos y terrestres.

- Fomento de un planeta más resiliente y habitable: Contribuye a la creación de un futuro más seguro y próspero para todos.

En conclusión, la economía circular no es simplemente una estrategia de gestión de residuos, sino un cambio sistémico profundo que aborda las raíces de la insostenibilidad del modelo económico lineal. Su adopción a escala global es fundamental para garantizar un futuro en el que el crecimiento económico sea compatible con la salud del planeta y el bienestar de las personas. La transición hacia una economía circular requiere un compromiso colectivo y la colaboración de todos los actores: gobiernos, empresas, consumidores e investigadores. El momento de actuar es ahora, para construir un futuro circular que beneficie al medio ambiente, al desarrollo sostenible y, en última instancia, a nuestro planeta.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Desarrollo Sostenible

El litoral “de Puerto Montt a Cabo de Hornos representa el 37% de todas las costas de Sudamérica”.

Paulo Moreno, investigador del CIEP , doctor en Ciencias de Ecosistemas Marinos del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia explica la importancia del agua dulce para la integridad ecosistémica de los fiordos de la Patagonia, únicos por sus características y ubicación geográfica.

La belleza natural de la Patagonia chilena es ya ampliamente reconocida. Los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine, el Santuario de la Naturaleza de las Capillas de Mármol, sus estepas, y la Laguna San Rafael, junto a su imponente geografía y clima extremo, la elevan como uno de los mayores atractivos turísticos del país.

Pero la zona austral no es sólo pampa, glaciares y lagos. Es también mar y litoral. Sus fiordos, únicos en el sur global, son clave para mantener la armonía ecosistémica y la cadena trófica que permite la vida en el planeta.

Paulo Moreno, doctor en Ecosistemas Marinos de la Universidad de Genova (Italia) y actualmente se desempeña como Investigador Residente en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). Su trabajo se ha enfocado en cuantificar y generar modelos relacionados con el vínculo entre los sistemas terrestres, de agua dulce y los marinos interiores (fiordos). En sus investigaciones ha podido cuantificar el aporte de agua dulce que fluye hacia el océano.

En palabras sencillas, ¿qué es un fiordo y cuáles son sus características?

Un fiordo es una entrada de agua marina, larga y estrecha en el continente, influenciada por el agua dulce proveniente de los ríos. Esto genera una doble capa de agua con diferentes densidades, el agua dulce en la superficie y el agua salada debajo de esta.

Esa agua dulce lleva minerales y elementos esenciales para la productividad de algunas algas. Por ejemplo, los suelos volcánicos tienen mucho sílice, y cuando éste se diluye en los ríos y llega al mar, es fundamental para las diatomeas, que son la base de la cadena trófica marina. Si hay poco sílice, pueden proliferar otras microalgas, como algunos tipos de dinoflagelados que son responsables de los florecimientos de algas nocivas. Esto muestra la conexión directa entre la cantidad de agua dulce y la vida marina, en estos ecosistemas.

¿Cómo se genera este espacio de fiordos en la Patagonia chilena?

Desde el punto de vista geográfico, lo que sucede en la Patagonia es que la depresión intermedia, como la conocemos en el resto de Chile, se hundió y está cubierta por mar. Esto generó mares interiores, y una red de canales, fiordos e islas, lo que a su vez crea una gran cantidad de costas.

Es tal la importancia de esta zona, que si se cuentan todos los límites costeros desde Puerto Montt hasta Cabo de Hornos, esta distancia representa aproximadamente el 37% de todas las costas de Sudamérica.

En términos ecosistémicos y de biodiversidad, ¿cuáles son los aportes de los fiordos?

La principal característica de los fiordos y canales es que no hay muchas zonas similares en el mundo. Tenemos ejemplos en Noruega, Suecia, Finlandia y Canadá, pero en el hemisferio sur, bajo el paralelo 40, no hay otras masas de tierra que repliquen estas condiciones.

Esto genera una conexión muy rápida entre los ecosistemas terrestres y marinos. Por ejemplo, en algunos sectores llueve y en menos de un día esa agua llega al mar. Sin embargo, hay lugares en Patagonia donde una gota de agua puede tardar más de 100 años en llegar al mar, como en el Lago General Carrera. Esto demuestra la enorme variabilidad del territorio.

La conexión entre los ecosistemas que mencionas, desmitifica la tristemente célebre frase «el agua de los ríos se pierde en el mar», que es un argumento usado para potenciar proyectos, como la Carretera Hídrica. ¿Cuál es tu perspectiva cómo científico?

En la naturaleza todo está interconectado, y el agua que fluye al mar es parte de un ciclo vital. Por ejemplo, el carbono que viene de los bosques también es clave para la productividad marina.

Un dato impresionante que hemos podido cuantificar es que en la Patagonia caen aproximadamente 700 km³ de agua dulce al mar cada año, lo que equivale a un cubo de agua cuya arista es del tamaño de la distancia entre Santiago y Valdivia. Antes se estimaba que sólo el 0,2% del agua dulce global provenía de Patagonia, pero nuestros estudios indican que alcanza al 2%.

¿Cómo contribuyen los fiordos patagónicos a la biodiversidad marina y terrestre? ¿Existen especies que dependan de estos ecosistemas?

Hay una gran cantidad de especies endémicas que aún no se han estudiado completamente. Cada fiordo es único, con diferentes niveles de agua dulce, radiación y mezcla de aguas. Es un error hablar de la Patagonia como un territorio uniforme, hay que hacer estudios específicos en cada sector.

En el contexto actual de crisis climática y considerando el aumento de conflictos socioambientales en la Patagonia, ¿cuáles son las principales amenazas para estos ecosistemas?

Estamos en un proceso de cambio global debido al calentamiento climático. Se estima que al norte de Aysén disminuirá la precipitación, mientras que al sur aumentará. Además, el cambio de uso de suelo también afecta el agua y la productividad marina.

Debemos preguntarnos si nuestras líneas base actuales de producción son sostenibles. No sabemos si estamos al límite de lo que los ecosistemas pueden soportar.

En ese sentido, ¿existen estrategias de protección que se están implementando y cuáles crees que deberían implementarse para preservar los fiordos?

La protección debe considerar todo el sistema: cuencas, ríos y fiordos. Los ríos nos dan una «radiografía» de lo que ocurre en la tierra; por ejemplo, un exceso de nutrientes en el agua puede ser señal de una actividad agropecuaria descontrolada.

En tus estudios, ¿has encontrado evidencias de contaminación en los fiordos?

En general, los ríos de Patagonia están en buen estado, con niveles de contaminación muy bajos. Solo algunas zonas, como la cuenca de Aysén, presentan niveles un poco más altos debido a la cercanía con centros urbanos, pero sin llegar a ser dramáticos.

Entiendo que aún no están contaminados, pero existen amenazas latentes, ¿crees que estamos en el momento idóneo para avanzar en su protección?

Totalmente, no hay que esperar a que se deterioren para protegerlos, debemos actuar ahora. Estos ecosistemas pueden servir de línea base para comparar con otras cuencas que si se encuentran con problemas en Chile.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Desarrollo Sostenible

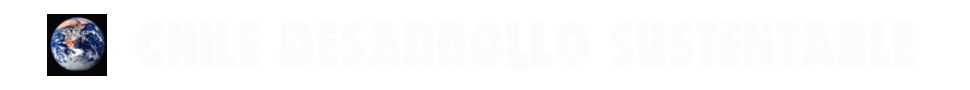

ARGENTINA Y CHILE HACEN HISTORIA CON LA PRIMERA TRANSLOCACIÓN BINACIONAL DE FAUNA SILVESTRE

15 choiques o ñandúes patagónicos son translocados entre ambos países, para aportar a la diversidad genética de la población del Parque Nacional Patagonia Chile.

Esta es la primera vez que se realiza la captura y traslado de animales de origen silvestre de un país latinoamericano a otro con fines de conservación.

En un hito para la recuperación de especies amenazadas, Rewilding Argentina y Rewilding Chile, organizaciones legado de Tompkins Conservation, concretaron la primera translocación internacional de fauna silvestre en Latinoamérica. Trasladaron 15 ñandúes patagónicos (Rhea pennata) desde el Parque Patagonia Argentina, en la provincia de Santa Cruz, hasta el Parque Nacional Patagonia Chile, en la región de Aysén, para reforzar una población que, hasta hace 15 años atrás, estuvo al borde de la extinción local con menos de 20 individuos.

El choique es una especie emblemática de la estepa patagónica, clave para la regeneración del ecosistema gracias a su rol en la dispersión de semillas. Sin embargo, en la región de Aysén, Chile, sus poblaciones han disminuido drásticamente debido a la sobreexplotación ganadera, la persecución por perros, la caza y la destrucción de nidos. Aunque la distancia entre ambos parques es de solo 90 km, barreras como alambrados, cercos ganaderos, entre otros, limitan su desplazamiento natural, lo que hace necesaria esta intervención.

Un trabajo conjunto por la conservación

Los individuos trasladados provienen de una población saludable en el Parque Patagonia Argentina, donde los esfuerzos de conservación de Rewilding Argentina, con el apoyo de la Fundación Freyja, han permitido su recuperación. «Hemos seleccionado individuos de una población en buen estado de conservación, asegurando un impacto mínimo en el grupo original y contribuyendo a restaurar la especie en Chile», explica Sebastián Di Martino, Director de Conservación de Rewilding Argentina. A través del uso de tecnología GPS y telemetría, se está ampliando el conocimiento sobre sus hábitos y ecología espacial.

Por su parte, Cristian Saucedo, Director de Vida Silvestre de Rewilding Chile, destaca la relevancia de esta acción: «Hasta ahora no existían protocolos específicos para recuperar especies mediante la colaboración entre países a través de sus fronteras. Este hito demuestra que, por necesidad, nuestros sistemas institucionales pueden evolucionar y responder de manera más dinámica a la crisis de biodiversidad».

La translocación de los choiques implicó rigurosos controles sanitarios para mitigar cualquier riesgo, especialmente ante la preocupación por la influenza aviar. Cada ave pasó por exámenes veterinarios, muestreos y un período de cuarentena, tanto en Argentina como en Chile. Finalmente, fueron transportadas en un camión especial hasta su nuevo hogar en el Parque Nacional Patagonia en Chile, donde completarán su proceso de adaptación en corrales de pre-suelta antes de ser liberadas.

El ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, destacó cómo el esfuerzo conjunto entre países, liderado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), logró coordinar los aspectos sanitarios y de control fronterizo para la exportación y cuarentena de los ñandúes. «Esta iniciativa, que une lo público y lo privado y a países fronterizos en favor de la conservación, podría convertirse en un modelo para futuras acciones que permitan a las especies amenazadas regresar a los ecosistemas donde alguna vez prosperaron, contribuyendo así a enfrentar con decisión la crisis de biodiversidad» enfatizó el ministro Valenzuela.

Una acción pionera para la conservación en Latinoamérica.

A nivel mundial, las translocaciones para la conservación se han convertido en una herramienta clave para restaurar especies en peligro. Sin embargo, en Latinoamérica su uso ha sido limitado. Este primer caso de translocación internacional de fauna silvestre en la región marca un precedente y refuerza la necesidad de una mayor cooperación entre países para enfrentar la crisis de biodiversidad.

«Hoy alcanzamos un hito histórico para el rewilding. Si queremos revertir la crisis de extinción masiva, la cooperación internacional es fundamental. Me siento muy orgullosa del trabajo de nuestras organizaciones y espero que esta acción amplíe nuestras esperanzas para la restauración de la naturaleza, porque la naturaleza no conoce fronteras», celebra Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation.

Este esfuerzo conjunto ha sido posible gracias a la colaboración de las provincias de Santa Cruz, el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile, la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), SENASA, Servicio de Aduanas, Seremi de Transportes de la región de Aysén y las Fundaciones Rewilding Argentina, Freyja y Rewilding Chile.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoMinistra Rojas presenta nuevo financiamiento para implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

-

Conversación4 días ago

Conversación4 días agoEl Día de la Tierra: UN COMPROMISO GLOBAL CON LA SOSTENIBILIDAD

-

Desarrollo Sostenible4 días ago

Desarrollo Sostenible4 días agoDía de la Tierra: ¿QUÉ HACEMOS CON LOS MEDICAMENTOS QUE YA NO USAMOS?

-

Empresas4 días ago

Empresas4 días agoEMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL LA REINA FIRMAN SEGUNDO ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA

-

Desarrollo Sostenible4 días ago

Desarrollo Sostenible4 días agoPESCADORES ARTESANALES DE ANCUD INICIAN PROGRAMA PILOTO PARA LA CONSERVACIÓN DE SU BIODIVERSIDAD

-

Desarrollo Sostenible3 días ago

Desarrollo Sostenible3 días agoMINISTRO PARDOW DESTACÓ POTENCIAL DEL HIDRÓGENO VERDE PARA DESCARBONIZAR LA INDUSTRIA EN BIOBÍO