Noticia Destacada

ASÍ SIENTEN PECES, CANGREJOS Y PULPOS ANTES DE LLEGAR AL PLATO

El conocimiento científico sobre el dolor en animales acuáticos es todavía muy limitado. Aun así, muchos estudios indican que también sufren. Por eso, los investigadores coinciden en que se empleen los métodos que menos sufrimiento generen a la hora de sacrificarlos, incluido el aturdimiento.

Durante los últimos 30 años, la pesca de animales acuáticos se ha mantenido estable —en términos de producción—, pero su cría en piscifactorías ha crecido a un ritmo medio del 5,3 % anual desde que comenzó el siglo XXI. Así, se estima que, de los 179 millones peces, moluscos, y crustáceos que fueron capturados en 2018, más de 82 millones de toneladas procedían de la acuicultura, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

“La escala de la acuicultura moderna es inmensa y sigue creciendo. Sin embargo, sabemos muy poco sobre los animales que estamos produciendo en masa, y las consecuencias negativas de la expansión de esta práctica continuarán acumulándose”, advierte Becca Franks, científica del departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de Nueva York (EE UU) y autora principal de una revisión publicada en la revista Science Advances.

En este trabajo, el equipo de Franks se propuso analizar el conocimiento científico sobre el bienestar animal de 408 especies acuáticas que se cultivan en todo el mundo. Sus resultados alertan de que existe una “brecha de conocimiento” sobre las condiciones de vida de peces y moluscos, entre otros, pues solo se pudo llevar a cabo para 84 especies. Sobre las 324 restantes, que representan la mayor parte de la producción acuícola, no se dispone de información.

“La ausencia de esta información es preocupante”, considera la investigadora. Su trabajo indica que la acuicultura moderna plantea amenazas para la calidad de vida de estos animales de forma global e individual.

En esta compleja ecuación entre el aumento de la demanda de alimentos procedentes del mar y la ausencia de conocimiento científico concluyente sobre su bienestar, la pregunta es cuánto sufren estos seres, tanto en vida como en el momento del sacrificio.

Aturdir antes de sacrificar

El término ‘bienestar animal’ se define como “el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”, según describe la propia Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). No obstante, esta descripción solo atañe a animales terrestres como mamíferos, aves, reptiles y abejas.

En el caso de los acuáticos, este organismo justifica en su Código Sanitario para los Animales Acuáticos que se lleven a cabo medidas de bienestar animal de forma genérica. “Las piscifactorías cultivan numerosas especies, con características biológicas diferentes. No resultaría práctico elaborar recomendaciones específicas para cada una de ellas”, mencionan. Dentro de estas recomendaciones, apenas se insta más allá de “recurrir a métodos de manipulación que sean apropiados a las características biológicas del animal, así como un entorno adaptado a sus necesidades”.

En este sentido, un informe de la Comisión Europea del 2018 analizó los métodos admitidos en el continente para acabar con la vida de los peces. Como ocurre con otros seres con los que estamos más familiarizados, como mamíferos o aves, el proceso de sacrificio debe incluir el previo aturdimiento, que se puede realizar de diferentes maneras: a través de electricidad, con CO₂, mediante percusión y por choque térmico o enfriamiento del animal. Y todas ellas conllevan desventajas que pueden provocar sufrimiento en ellos.

“Si comparamos estas prácticas con las técnicas que se utilizan para sacrificar a animales terrestres, son peores. Hay que aturdir al animal en menos de un segundo y el sacrificio debe hacerse enseguida, en cuestión de minutos. Ni siquiera el método por aturdimiento eléctrico, que es el mejor considerado, es del todo bueno”, señala a SINC Morris Villarroel, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Aun así, este profesor de Acuicultura considera que, en general, los procedimientos que se dan en las piscifactorías continentales presentan claras ventajas respecto a las que se dan en alta mar, que suelen ser menos respetuosas con el animal.

“Si comparamos estos métodos con la pesca, donde se cogen los animales del mar, se suben al barco y mueren por asfixia en un proceso que puede durar horas, son claramente mejores —continua exponiendo—. Si la pesca es de arrastre, los primeros animales que atrapa la red quedan bastante machacados. Los cambios de presión al subir las redes, además, pueden hacer explotar sus vejigas natatorias, que son los globitos que les permiten controlar la flotabilidad en el agua”, expone Villarroel.

Según valora el investigador, el conocimiento sobre el sufrimiento de los peces está en una situación similar a la que se encontraban otros animales empleados en la ganadería hace veinte años. Para avanzar en la obtención de conocimiento, Morris forma parte de una iniciativa internacional que trata de buscar indicadores que identifiquen el bienestar en estos animales.

“Si un pez tiene desgaste en las aletas, o no come cuando le toca, significa que algo no va bien. Del mismo modo, si cuando se le aturde mueve los ojos, quiere decir que no está del todo inconsciente y que, por lo tanto, puede sufrir en el sacrificio”, ejemplifica Villarroel.

“Al contrario de lo que se cree, son seres muy inteligentes que incluso perciben su entorno mejor que nosotros. Tienen bastante memoria y sienten dolor. Lo que no sabemos y no sé si sabremos nunca es cómo siente un animal. Es una frontera difícil que, hasta ahora, no sabemos muy bien cómo atacarla”, opina el profesor.

Qué pueden sentir los peces

Una de las personas que más cerca puede estar de conocer la respuesta es Culum Brown, del departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Macquarie (Australia). Según cuenta a SINC, en los treinta años que lleva estudiando la cognición en peces, así como las implicaciones en su bienestar, ha llegado a la conclusión de que no son muy diferentes a los animales terrestres.

“El hardware [fisiología y anatomía] es esencialmente el mismo que nosotros y, de hecho, los humanos heredamos la mayor parte de esa maquinaria de nuestros antepasados peces”, señala Brown.

“Sus receptores del dolor son similares a los nuestros —continua exponiendo—. Claramente cambian su comportamiento cuando sufren dolor, y la conducta vuelve a la normalidad cuando se aplican analgésicos. Su fisiología también responde de una manera predecible, por ejemplo, mediante el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como la liberación de hormonas del estrés como el cortisol en el torrente sanguíneo. Esencialmente responden de la misma manera que otros animales”, explica el profesor.

No obstante, Brown indica cuál es la principal limitación existente a la hora de abordar este tema: “Sabemos mucho sobre el dolor en los peces, pero, como en todos los animales, o incluso personas, el dolor es un asunto privado. No hay forma de medirlo. Incluso en los humanos no tenemos forma de cuantificar el sufrimiento y cada individuo padece de una manera única. Nunca puedes saber verdaderamente lo que está pasando dentro de la mente de otro ser”, argumenta.

Una respuesta diferente al dolor

Cuando tienen dolor, “los peces no muestran una respuesta de miedo adecuada o un comportamiento antidepredador, ya que quedan paralizados por el dolor”, resume Lynne Sneddon, profesora titular en el Departamento de Biología y Ciencias Medioambientales de la Universidad de Gotenburgo en Suecia, que en sus investigaciones con peces cebra y truchas arcoíris ha tratado de medir este dolor.

La investigadora realizó en laboratorio mediciones indirectas de los cambios de comportamiento y la fisiología ante un estímulo doloroso. También, comparó si la suministración de medicamentos analgésicos prevenía esos cambios en la conducta.

“La trucha arcoíris y el pez cebra disminuyen su actividad de natación cuando tienen dolor, mientras que la tilapia del Nilo aumenta el comportamiento de natación y la carpa común no muestra cambios. Realmente necesitamos evaluar las respuestas de comportamiento de los peces especie por especie”, señala Sneddon.

Ante esta falta de conocimiento, los investigadores coinciden en que es necesario minimizar el posible sufrimiento que experimentan durante su sacrificio.

“Actualmente, muchas piscifactorías utilizan el aturdimiento para dejar inconscientes a los animales antes de matarlos, pero en las pesquerías a gran escala los peces a menudo mueren por enfriamiento vivo y esto puede llevar mucho tiempo. En algunos casos, son destripados vivos, lo que sería muy doloroso”, añade.

Más allá de branquias, aletas y escamas

Aunque los peces acaparen el mayor protagonismo, moluscos, crustáceos y otros invertebrados también son cultivados en granjas para su consumo, entre otros fines. Y si bien apenas existe una concienciación sobre el sufrimiento de los primeros, en cuanto a los segundos es prácticamente inexistente.

Hace pocos años, en 2018, Suiza prohibió cocinar langostas vivas en agua hirviendo, implantando la obligatoriedad de aturdirlas previamente. Además, el gobierno suizo dictaminó que tampoco podrían ser transportadas en hielo o agua helada, ya que deberían viajar “en su entorno natural”.

Sobre el dolor en invertebrados, Robert Elwood, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de la Reina de Belfast (Irlanda del Norte), es uno de los expertos más destacados.

Según diversos estudios, la aplicación de estímulos dolorosos a ejemplares de cangrejo verde europeo (Carcinus maenas), mediante descargas eléctricas o la de ácido acético, provocaron en los decápodos reacciones consistentes con la idea del dolor. Cuando se les aplicaba estímulos dolorosos, los animales se frotaban en la zona afectada, presentaban estados similares a la ansiedad y cambios fisiológicos. Además, aprendían a evitar situaciones relacionadas con esas malas experiencias.

“No sé qué pasa en la mente de un cangrejo, pero lo que puedo decir es que todo el comportamiento va más allá de una simple respuesta refleja y se ajusta a todos los criterios del dolor», explicó Elwood en declaraciones al programa Science in Action de la BBC.

Otro de los casos más llamativos es el del pulpo, ampliamente demandado comercialmente, pero con cada vez más evidencias de que podrían experimentar dolor. Según un estudio recientemente publicado, la doctora Robyn J. Crook, perteneciente al departamento de Biología de la Universidad Estatal de San Francisco (EE UU), descubrió conductas similares a las descritas anteriormente en los crustáceos.

En un experimento también con ácido acético, los pulpos evitaban lugares en los que habían experimentado dolor, mientras que preferían permanecer en un lugar en el que sintiesen alivio.

“La explicación más plausible del comportamiento de evitación de lugares que se observa aquí es que los pulpos experimentan un estado de dolor continuo y un efecto negativo después de la inyección del ácido acético”, deduce el trabajo.

Incluso se ha encontrado una nueva manera de evitar el sufrimiento en otro tipo de molusco bien distinto, como lo es el caracol. En otro estudio, se comprobó que al sumergirlos en una solución de etanol al 5 % o en cerveza se sedaba a los caracoles y evitaba que mostrasen signos de angustia durante el sacrificio.

“Nuestro hallazgo de que la cerveza, una bebida disponible en todo el mundo, anestesia tan eficazmente a los caracoles ofrece una nueva técnica que promueve el bienestar de los sujetos de investigación de invertebrados en todas partes», declaró Jeffrey Wyatt, profesor del Centro Médico de la Universidad de Rochester (EE UU) y coautor del estudio.

Ya sea para peces, crustáceos o moluscos, los investigadores coinciden en que se deberían emplear los métodos que menos sufrimiento generen en los animales a la hora de sacrificarlos. “Creo que es nuestro deber moral y ético mantener a los animales en buen estado de bienestar durante toda su vida. Por lo tanto, debemos emplear métodos humanitarios para matar animales, incluido el aturdimiento para que no permanezcan conscientes y estén libres de dolor o estrés”, concluye la investigadora Lynne Sneddon.

Fuente/Sinc Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable,#Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente, #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Desarrollo Sostenible

El litoral “de Puerto Montt a Cabo de Hornos representa el 37% de todas las costas de Sudamérica”.

Paulo Moreno, investigador del CIEP , doctor en Ciencias de Ecosistemas Marinos del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia explica la importancia del agua dulce para la integridad ecosistémica de los fiordos de la Patagonia, únicos por sus características y ubicación geográfica.

La belleza natural de la Patagonia chilena es ya ampliamente reconocida. Los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine, el Santuario de la Naturaleza de las Capillas de Mármol, sus estepas, y la Laguna San Rafael, junto a su imponente geografía y clima extremo, la elevan como uno de los mayores atractivos turísticos del país.

Pero la zona austral no es sólo pampa, glaciares y lagos. Es también mar y litoral. Sus fiordos, únicos en el sur global, son clave para mantener la armonía ecosistémica y la cadena trófica que permite la vida en el planeta.

Paulo Moreno, doctor en Ecosistemas Marinos de la Universidad de Genova (Italia) y actualmente se desempeña como Investigador Residente en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). Su trabajo se ha enfocado en cuantificar y generar modelos relacionados con el vínculo entre los sistemas terrestres, de agua dulce y los marinos interiores (fiordos). En sus investigaciones ha podido cuantificar el aporte de agua dulce que fluye hacia el océano.

En palabras sencillas, ¿qué es un fiordo y cuáles son sus características?

Un fiordo es una entrada de agua marina, larga y estrecha en el continente, influenciada por el agua dulce proveniente de los ríos. Esto genera una doble capa de agua con diferentes densidades, el agua dulce en la superficie y el agua salada debajo de esta.

Esa agua dulce lleva minerales y elementos esenciales para la productividad de algunas algas. Por ejemplo, los suelos volcánicos tienen mucho sílice, y cuando éste se diluye en los ríos y llega al mar, es fundamental para las diatomeas, que son la base de la cadena trófica marina. Si hay poco sílice, pueden proliferar otras microalgas, como algunos tipos de dinoflagelados que son responsables de los florecimientos de algas nocivas. Esto muestra la conexión directa entre la cantidad de agua dulce y la vida marina, en estos ecosistemas.

¿Cómo se genera este espacio de fiordos en la Patagonia chilena?

Desde el punto de vista geográfico, lo que sucede en la Patagonia es que la depresión intermedia, como la conocemos en el resto de Chile, se hundió y está cubierta por mar. Esto generó mares interiores, y una red de canales, fiordos e islas, lo que a su vez crea una gran cantidad de costas.

Es tal la importancia de esta zona, que si se cuentan todos los límites costeros desde Puerto Montt hasta Cabo de Hornos, esta distancia representa aproximadamente el 37% de todas las costas de Sudamérica.

En términos ecosistémicos y de biodiversidad, ¿cuáles son los aportes de los fiordos?

La principal característica de los fiordos y canales es que no hay muchas zonas similares en el mundo. Tenemos ejemplos en Noruega, Suecia, Finlandia y Canadá, pero en el hemisferio sur, bajo el paralelo 40, no hay otras masas de tierra que repliquen estas condiciones.

Esto genera una conexión muy rápida entre los ecosistemas terrestres y marinos. Por ejemplo, en algunos sectores llueve y en menos de un día esa agua llega al mar. Sin embargo, hay lugares en Patagonia donde una gota de agua puede tardar más de 100 años en llegar al mar, como en el Lago General Carrera. Esto demuestra la enorme variabilidad del territorio.

La conexión entre los ecosistemas que mencionas, desmitifica la tristemente célebre frase «el agua de los ríos se pierde en el mar», que es un argumento usado para potenciar proyectos, como la Carretera Hídrica. ¿Cuál es tu perspectiva cómo científico?

En la naturaleza todo está interconectado, y el agua que fluye al mar es parte de un ciclo vital. Por ejemplo, el carbono que viene de los bosques también es clave para la productividad marina.

Un dato impresionante que hemos podido cuantificar es que en la Patagonia caen aproximadamente 700 km³ de agua dulce al mar cada año, lo que equivale a un cubo de agua cuya arista es del tamaño de la distancia entre Santiago y Valdivia. Antes se estimaba que sólo el 0,2% del agua dulce global provenía de Patagonia, pero nuestros estudios indican que alcanza al 2%.

¿Cómo contribuyen los fiordos patagónicos a la biodiversidad marina y terrestre? ¿Existen especies que dependan de estos ecosistemas?

Hay una gran cantidad de especies endémicas que aún no se han estudiado completamente. Cada fiordo es único, con diferentes niveles de agua dulce, radiación y mezcla de aguas. Es un error hablar de la Patagonia como un territorio uniforme, hay que hacer estudios específicos en cada sector.

En el contexto actual de crisis climática y considerando el aumento de conflictos socioambientales en la Patagonia, ¿cuáles son las principales amenazas para estos ecosistemas?

Estamos en un proceso de cambio global debido al calentamiento climático. Se estima que al norte de Aysén disminuirá la precipitación, mientras que al sur aumentará. Además, el cambio de uso de suelo también afecta el agua y la productividad marina.

Debemos preguntarnos si nuestras líneas base actuales de producción son sostenibles. No sabemos si estamos al límite de lo que los ecosistemas pueden soportar.

En ese sentido, ¿existen estrategias de protección que se están implementando y cuáles crees que deberían implementarse para preservar los fiordos?

La protección debe considerar todo el sistema: cuencas, ríos y fiordos. Los ríos nos dan una «radiografía» de lo que ocurre en la tierra; por ejemplo, un exceso de nutrientes en el agua puede ser señal de una actividad agropecuaria descontrolada.

En tus estudios, ¿has encontrado evidencias de contaminación en los fiordos?

En general, los ríos de Patagonia están en buen estado, con niveles de contaminación muy bajos. Solo algunas zonas, como la cuenca de Aysén, presentan niveles un poco más altos debido a la cercanía con centros urbanos, pero sin llegar a ser dramáticos.

Entiendo que aún no están contaminados, pero existen amenazas latentes, ¿crees que estamos en el momento idóneo para avanzar en su protección?

Totalmente, no hay que esperar a que se deterioren para protegerlos, debemos actuar ahora. Estos ecosistemas pueden servir de línea base para comparar con otras cuencas que si se encuentran con problemas en Chile.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Desarrollo Sostenible

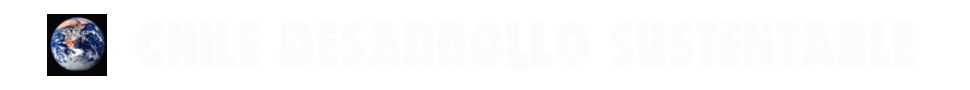

ARGENTINA Y CHILE HACEN HISTORIA CON LA PRIMERA TRANSLOCACIÓN BINACIONAL DE FAUNA SILVESTRE

15 choiques o ñandúes patagónicos son translocados entre ambos países, para aportar a la diversidad genética de la población del Parque Nacional Patagonia Chile.

Esta es la primera vez que se realiza la captura y traslado de animales de origen silvestre de un país latinoamericano a otro con fines de conservación.

En un hito para la recuperación de especies amenazadas, Rewilding Argentina y Rewilding Chile, organizaciones legado de Tompkins Conservation, concretaron la primera translocación internacional de fauna silvestre en Latinoamérica. Trasladaron 15 ñandúes patagónicos (Rhea pennata) desde el Parque Patagonia Argentina, en la provincia de Santa Cruz, hasta el Parque Nacional Patagonia Chile, en la región de Aysén, para reforzar una población que, hasta hace 15 años atrás, estuvo al borde de la extinción local con menos de 20 individuos.

El choique es una especie emblemática de la estepa patagónica, clave para la regeneración del ecosistema gracias a su rol en la dispersión de semillas. Sin embargo, en la región de Aysén, Chile, sus poblaciones han disminuido drásticamente debido a la sobreexplotación ganadera, la persecución por perros, la caza y la destrucción de nidos. Aunque la distancia entre ambos parques es de solo 90 km, barreras como alambrados, cercos ganaderos, entre otros, limitan su desplazamiento natural, lo que hace necesaria esta intervención.

Un trabajo conjunto por la conservación

Los individuos trasladados provienen de una población saludable en el Parque Patagonia Argentina, donde los esfuerzos de conservación de Rewilding Argentina, con el apoyo de la Fundación Freyja, han permitido su recuperación. «Hemos seleccionado individuos de una población en buen estado de conservación, asegurando un impacto mínimo en el grupo original y contribuyendo a restaurar la especie en Chile», explica Sebastián Di Martino, Director de Conservación de Rewilding Argentina. A través del uso de tecnología GPS y telemetría, se está ampliando el conocimiento sobre sus hábitos y ecología espacial.

Por su parte, Cristian Saucedo, Director de Vida Silvestre de Rewilding Chile, destaca la relevancia de esta acción: «Hasta ahora no existían protocolos específicos para recuperar especies mediante la colaboración entre países a través de sus fronteras. Este hito demuestra que, por necesidad, nuestros sistemas institucionales pueden evolucionar y responder de manera más dinámica a la crisis de biodiversidad».

La translocación de los choiques implicó rigurosos controles sanitarios para mitigar cualquier riesgo, especialmente ante la preocupación por la influenza aviar. Cada ave pasó por exámenes veterinarios, muestreos y un período de cuarentena, tanto en Argentina como en Chile. Finalmente, fueron transportadas en un camión especial hasta su nuevo hogar en el Parque Nacional Patagonia en Chile, donde completarán su proceso de adaptación en corrales de pre-suelta antes de ser liberadas.

El ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, destacó cómo el esfuerzo conjunto entre países, liderado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), logró coordinar los aspectos sanitarios y de control fronterizo para la exportación y cuarentena de los ñandúes. «Esta iniciativa, que une lo público y lo privado y a países fronterizos en favor de la conservación, podría convertirse en un modelo para futuras acciones que permitan a las especies amenazadas regresar a los ecosistemas donde alguna vez prosperaron, contribuyendo así a enfrentar con decisión la crisis de biodiversidad» enfatizó el ministro Valenzuela.

Una acción pionera para la conservación en Latinoamérica.

A nivel mundial, las translocaciones para la conservación se han convertido en una herramienta clave para restaurar especies en peligro. Sin embargo, en Latinoamérica su uso ha sido limitado. Este primer caso de translocación internacional de fauna silvestre en la región marca un precedente y refuerza la necesidad de una mayor cooperación entre países para enfrentar la crisis de biodiversidad.

«Hoy alcanzamos un hito histórico para el rewilding. Si queremos revertir la crisis de extinción masiva, la cooperación internacional es fundamental. Me siento muy orgullosa del trabajo de nuestras organizaciones y espero que esta acción amplíe nuestras esperanzas para la restauración de la naturaleza, porque la naturaleza no conoce fronteras», celebra Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation.

Este esfuerzo conjunto ha sido posible gracias a la colaboración de las provincias de Santa Cruz, el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile, la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), SENASA, Servicio de Aduanas, Seremi de Transportes de la región de Aysén y las Fundaciones Rewilding Argentina, Freyja y Rewilding Chile.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Desarrollo Sostenible

Día Mundial del Agua: IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y PROYECCIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

El Día Mundial del Agua, celebrado cada 22 de marzo, es una fecha establecida por las Naciones Unidas (ONU) en 1993 para concienciar sobre la importancia del agua dulce y promover su gestión sostenible. Este día surge como respuesta a la creciente preocupación por la escasez hídrica, la contaminación y el acceso desigual a este recurso vital.

En un mundo donde más de 2,200 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura, esta conmemoración busca impulsar acciones que garanticen su disponibilidad para las generaciones futuras, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 6: Agua limpia y saneamiento para todos.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Agua?

El agua es un recurso finito y esencial para la vida, la agricultura, la industria y los ecosistemas. Sin embargo, su disponibilidad está en riesgo debido a:

-

Sobreexplotación de acuíferos

-

Contaminación por plásticos, químicos y aguas residuales

-

Cambio climático (sequías, inundaciones y alteración de ciclos hidrológicos)

-

Desigualdad en el acceso (países en desarrollo vs. países industrializados)

La ONU designó esta fecha para fomentar la cooperación internacional, promover tecnologías sostenibles y educar sobre prácticas de conservación hídrica.

Importancia y Relevancia del Agua

1. Para la Vida Humana

El agua es indispensable para:

-

Consumo humano (hidratación, higiene y saneamiento).

-

Producción de alimentos (riego agrícola representa el 70% del uso global).

-

Salud pública (la falta de agua limpia propaga enfermedades como el cólera).

2. Para los Ecosistemas

Los ríos, humedales y océanos albergan biodiversidad y regulan el clima. Su degradación afecta a:

-

Flora y fauna acuática.

-

Ciclos de nutrientes.

-

Calidad del suelo y aire.

3. Para la Economía Global

Industrias como la energética (hidroeléctrica), manufacturera y turística dependen del agua. Su escasez podría generar pérdidas económicas de billones de dólares anuales.

Hitos Importantes en la Gestión del Agua

A lo largo de la historia, varios acuerdos y avances han marcado la lucha por su conservación:

-

1992: Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (primera gran discusión global sobre agua y sostenibilidad).

-

2000: Objetivos del Milenio (reducir a la mitad la población sin acceso a agua potable).

-

2015: Acuerdo de París (vincula cambio climático con seguridad hídrica).

-

2018: Década Internacional del Agua (2018-2028) para acelerar soluciones sostenibles.

El Agua y la Sostenibilidad

La gestión sostenible del agua implica:

✅ Reducir la contaminación: Tratamiento de aguas residuales, prohibición de plásticos de un solo uso.

✅ Tecnologías eficientes: Sistemas de riego por goteo, recolección de agua de lluvia.

✅ Protección de ecosistemas: Restauración de humedales, reforestación de cuencas hidrográficas.

✅ Políticas públicas: Legislación contra el despilfarro, tarifas justas, inversión en infraestructura.

Proyecciones Futuras

Según la ONU, para 2030, la demanda de agua superará la oferta en un 40% si no se actúa. Las soluciones clave incluyen:

🔹 Inversión en infraestructura verde (represas naturales, humedales artificiales).

🔹 Agricultura inteligente (cultivos resistentes a sequías).

🔹 Desalinización solar (uso de energías renovables para potabilizar agua de mar).

🔹 Educación ciudadana (reducir el consumo doméstico).

Beneficios de una Gestión Sostenible del Agua

-

Medio Ambiente: Menor estrés hídrico, conservación de biodiversidad.

-

Desarrollo Sostenible: Comunidades resilientes, seguridad alimentaria.

-

Planeta: Mitigación del cambio climático (el agua regula la temperatura global).

Conclusión

El Día Mundial del Agua no es solo una fecha simbólica, sino un llamado a la acción global. Garantizar su disponibilidad requiere cooperación internacional, innovación tecnológica y compromiso individual. El futuro del planeta depende de cómo gestionemos este recurso hoy.

¡Cada gota cuenta! 🌍💧

Desarrollo Sostenible

MINISTRA ROJAS, ETCHEVERRY Y VAN KLAVEREN SE REÚNEN CON MÁS DE 100 CIENTÍFICOS PARA ENRIQUECER EL ANTEPROYECTO DE NDC

El Acuerdo de París compromete a todos los países a hacer compromisos específicos para enfrentar el cambio climático y mantener la temperatura global media bajo los 2°C y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. Este aporte es conocido como “Contribución Determinada Nivel Nacional” (NDC).

En su revisión y actualización periódica colabora el Comité Científico Asesor de Cambio Climático, que logró convocar a un centenar de investigadores para complementar su visión y ponerla a disposición del Ministerio de Medio Ambiente, el que hoy mantiene abierta una consulta ciudadana para que todas y todos podamos nutrir el anteproyecto que recoge observaciones hasta el 11 de abril.

El objetivo de este encuentro, organizado por el Ministerio de Ciencia de Tecnología, Conocimiento e Innovación, MMA y Cancillería, fue enriquecer la revisión por parte del Comité Científico de Cambio Climático -asesor del Ministerio de Medioambiente- frente al Anteproyecto de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile. A través de una estructura de mesas de trabajo, se logró integrar la participación de la comunidad científica, fortaleciendo la incorporación de aportes técnicos y especializados en las discusiones sobre políticas públicas de acción climática.

Cabe destacar que esta es la primera de cuatro cumbres sectoriales que el Ministerio del Medio Ambiente está realizando en el marco de la consulta ciudadana del anteproyecto de la NDC 2025 que está recogiendo transversalmente observaciones hasta el 11 de abril.

La ministra Maisa Rojas expresó durante el encuentro que “para tener una Contribución Nacionalmente Determinada robusta, que nos identifique a todos, como Estado, como país y como sociedad completa tenemos que entender, asumir, comprometernos y sentirnos parte de ella. Por eso estamos haciendo estas cumbres sectoriales, la que realizamos con el mundo científico es la primera de ellas. Agradezco la disposición de la academia, de los científicos y científicas de Chile para aportar con evidencia a los compromisos que tiene el país para la acción climática e invito al resto de la sociedad a tener una NDC que defina el desarrollo por los próximos 10 años. Este año se cumplen 10 años del Acuerdo de París, por lo tanto, hace que este compromiso sea muy importante”.

Los temas analizados por los participantes del encuentro fueron:

- Mitigación – Transición Energética, Forzantes Climáticos de Vida Corta.

- Mitigación – Residuos, Economía Circular.

- Adaptación – Seguridad hídrica y seguridad alimentaria.

- Adaptación -Salud infraestructura y asentamientos humanos.

- Transición Socioecológica Justa, Medios de Implementación y Gobernanza

- Integración: Bosques, Turberas, Ecosistemas, y Océano

La reunión presencial fue complementada con mesas virtuales realizadas entre el 5 y el 12 de marzo con la participación de la comunidad científica de diferentes regiones. Estas permitieron a la comunidad científica analizar el Anteproyecto de la NDC, discutir las evidencias científicas relevantes, identificar posibles interconexiones temáticas y proponer indicadores clave para evaluar y dar seguimiento a cada temática de la NDC. Este trabajo fue complementado en el encuentro presencial del 17 de marzo y las conclusiones serán incorporadas en un “Informe Previo” que será presentado al Ministerio de Medio Ambiente antes del cierre de la consulta ciudadana (11 de abril).

El encuentro se realizó en la Cancillería, donde el ministro Alberto Van Klaveren comunicó que «la contribución de Chile en materia de emisiones es muy menor, 0,28% aproximadamente, y la verdad es que nuestra posición no es necesariamente un reflejo de esa contribución, sino que es la conciencia de que estamos frente a un problema de carácter global, uno de los grandes desafíos que se plantean a nivel global, y que constituye, por cierto, también un tema prioritario para nuestra política exterior”.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, expresó que “en un mundo convulso, donde se cuestiona la relevancia del cambio climático, Chile destaca gracias a una comunidad científica activa y comprometida. Tenemos la responsabilidad de impulsar políticas públicas basadas en evidencia y rigor».

El Comité Científico Asesor de Cambio Climático está formado por once especialistas y su tarea permanente es recoger evidencia científica que aporte a las discusiones sobre políticas públicas de acción climática. De acuerdo a la Ley Marco vigente desde 2022, éste brinda asesoría al Ministerio de Medio Ambiente y es coordinado por el Ministerio de Ciencia.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Desarrollo Sostenible

LOS MICROPLÁSTICOS AUMENTAN LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS.

Un estudio de la Universidad de Boston revela que los residuos plásticos pueden impulsar la resistencia a los antimicrobianos en E. coli sin necesidad de antibióticos. Este hallazgo subraya la importancia de abordar la contaminación plástica como una prioridad de salud pública, según los autores

A los problemas ambientales y de otra índole ocasionadas por los microplásticos, se une ahora su posible efecto en el aumento de la resistencia a los antibióticos.

Un equipo de la Universidad de Boston (EE UU) ha descubierto que estos residuos también favorecen el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, incluso sin la presencia de antibióticos. Los resultados del trabajo se han publicado en Applied and Environmental Microbiology, revista de la Sociedad Estadounidense de Microbiología.

“Abordar la contaminación plástica no es solo una cuestión ambiental, sino una prioridad de salud pública en la lucha contra las infecciones resistentes a los medicamentos”, afirma Neila Gross, autora principal del estudio y doctoranda en el laboratorio del profesor Muhammad Zaman en la universidad estadounidense.

Con el aumento global del uso de plásticos, la contaminación por microplásticos se ha vuelto omnipresente, especialmente en aguas residuales, que actúan como un importante reservorio de estos materiales. Al mismo tiempo, la resistencia a los antimicrobianos está en ascenso en todo el mundo, con factores ambientales que juegan un papel clave. Los microplásticos son conocidos por albergar comunidades bacterianas en sus superficies, un fenómeno denominado ‘plastisfera’.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron la resistencia bacteriana a niveles clínicamente relevantes y exploraron cómo las características de los microplásticos influyen en su desarrollo.

Cuatro antibióticos de uso frecuente

Para ello, utilizaron distintos tipos de plásticos (poliestireno, empleado en materiales de embalaje; polietileno, presente en bolsas de plástico con cierre hermético; y polipropileno, utilizado en cajas, botellas y frascos) y diferentes tamaños (desde 0,5 milímetros hasta 10 micrómetros, comparable a la escala de una bacteria). Luego, incubaron estos materiales con la bacteria Escherichia coli durante 10 días y cada 2 días midieron la concentración mínima inhibitoria (MIC), que indica cuánta cantidad de antibiótico es necesaria para eliminar la infección. Analizaron la resistencia a cuatro antibióticos de uso frecuente: ampicilina, ciprofloxacino, doxiciclina y estreptomicina.

Los resultados mostraron que los microplásticos, independientemente de su tamaño y concentración, favorecieron el desarrollo de resistencia a múltiples antibióticos en E. coli en un periodo de entre 5 y 10 días.

El estudio demostró que los microplásticos pueden potenciar el desarrollo de resistencia sin necesidad de antibióticos. “Esto implica que los microplásticos aumentan significativamente el riesgo de que los antibióticos se vuelvan ineficaces contra diversas infecciones de gran impacto”, explica Gross.

Resistencia inducida

Investigaciones previas se habían centrado en la resistencia inducida por los antibióticos, sin considerar el papel de contaminantes ambientales como los microplásticos. Los estudios existentes habían analizado principalmente factores como los genes de resistencia a los antibióticos (ARGs) y la formación de biopelículas, pero no habían evaluado el impacto directo en la resistencia a través de la MIC.

Los autores también encontraron que la resistencia inducida por los microplásticos y los antibióticos se mantenía estable y medible, incluso después de retirar los antibióticos y los microplásticos del entorno bacteriano. Esto sugiere que la exposición a microplásticos puede seleccionar rasgos genotípicos o fenotípicos que perpetúan la resistencia antimicrobiana sin la presión directa de los antibióticos.

“Nuestros hallazgos revelan que los microplásticos impulsan activamente el desarrollo de resistencia antimicrobiana en E. coli, incluso en ausencia de antibióticos, y que esta resistencia persiste más allá de la exposición a los microplásticos y a los medicamentos”, subraya Gross. “Esto desafía la idea de que los microplásticos son meros portadores pasivos de bacterias resistentes y destaca su papel como focos activos de evolución de la resistencia antimicrobiana”.

Dado que los microplásticos de poliestireno fueron los que facilitaron los niveles más altos de resistencia, y que la formación de biopelículas—un mecanismo que mejora la supervivencia bacteriana y la resistencia a los fármacos— tuvo una función clave, los resultados subrayan la urgencia de abordar la contaminación por microplásticos en los esfuerzos por mitigar la resistencia a los antimicrobianos concluyen los autores.

Referencia:

Neila Gross et al. Applied and Environmental Microbiology (2025)

Fuente /SINC Derechos: Creative Commons. Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoSe firma el primer Acuerdo Voluntario de Participación Temprana para un proyecto de Hidrógeno Verde en Magallanes

-

Desarrollo Sostenible5 días ago

Desarrollo Sostenible5 días agoLaboratorio de Gobierno entrega resultados de asesoría ágil al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

-

Desarrollo Sostenible3 días ago

Desarrollo Sostenible3 días agoEl litoral “de Puerto Montt a Cabo de Hornos representa el 37% de todas las costas de Sudamérica”.

-

Desarrollo Sostenible3 días ago

Desarrollo Sostenible3 días agoParque Tricao lanza programa para reconectar a adultos mayores con la Naturaleza

-

Empresas2 días ago

Empresas2 días agoSantander lanza un nuevo reto a empresas que aporten soluciones innovadoras de Economía Circular

-

Innovación24 horas ago

Innovación24 horas agoInnovación y sostenibilidad: CLAVES PARA ENFRENTAR LA ESCASEZ HÍDRICA EN LA AGRICULTURA